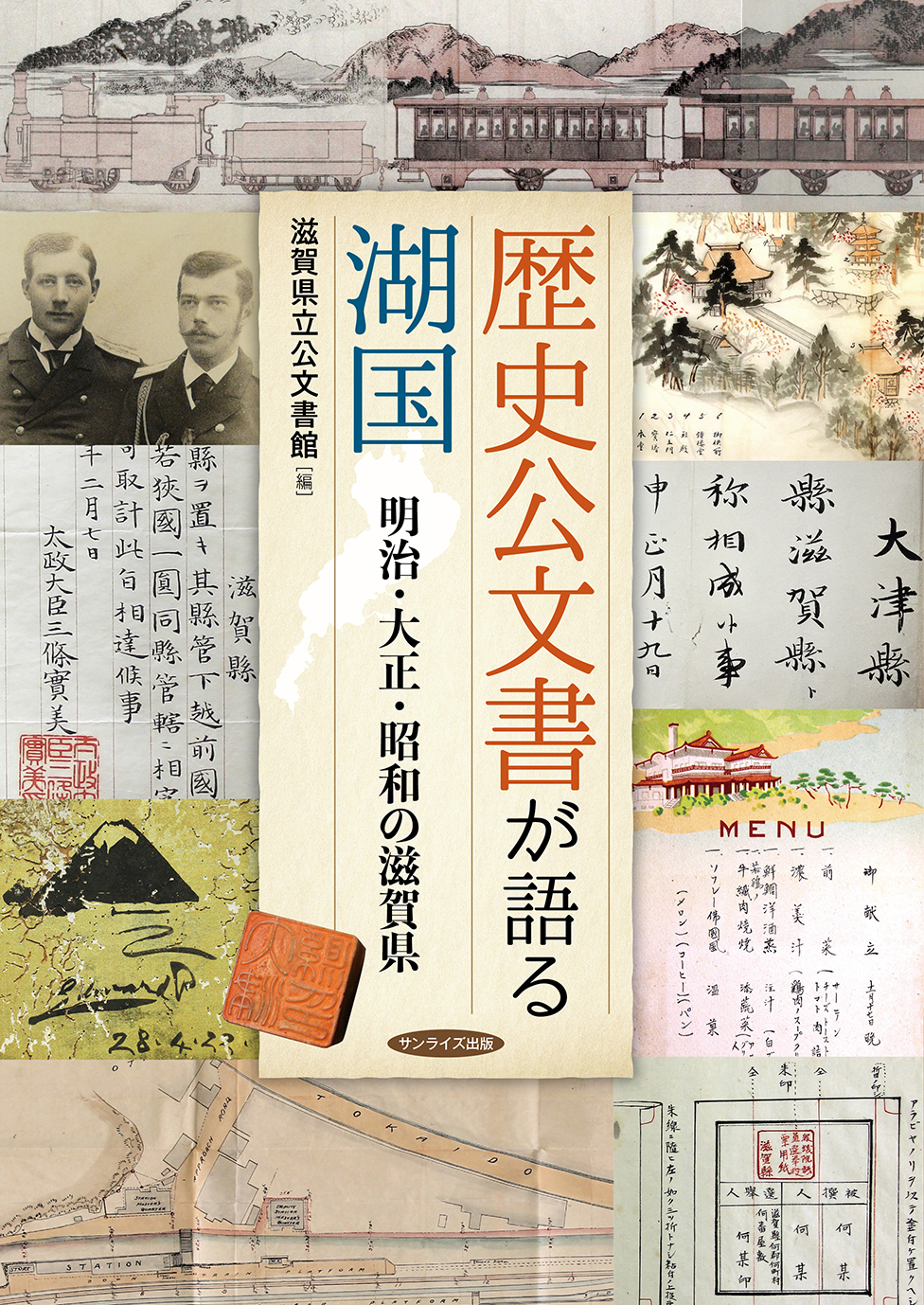

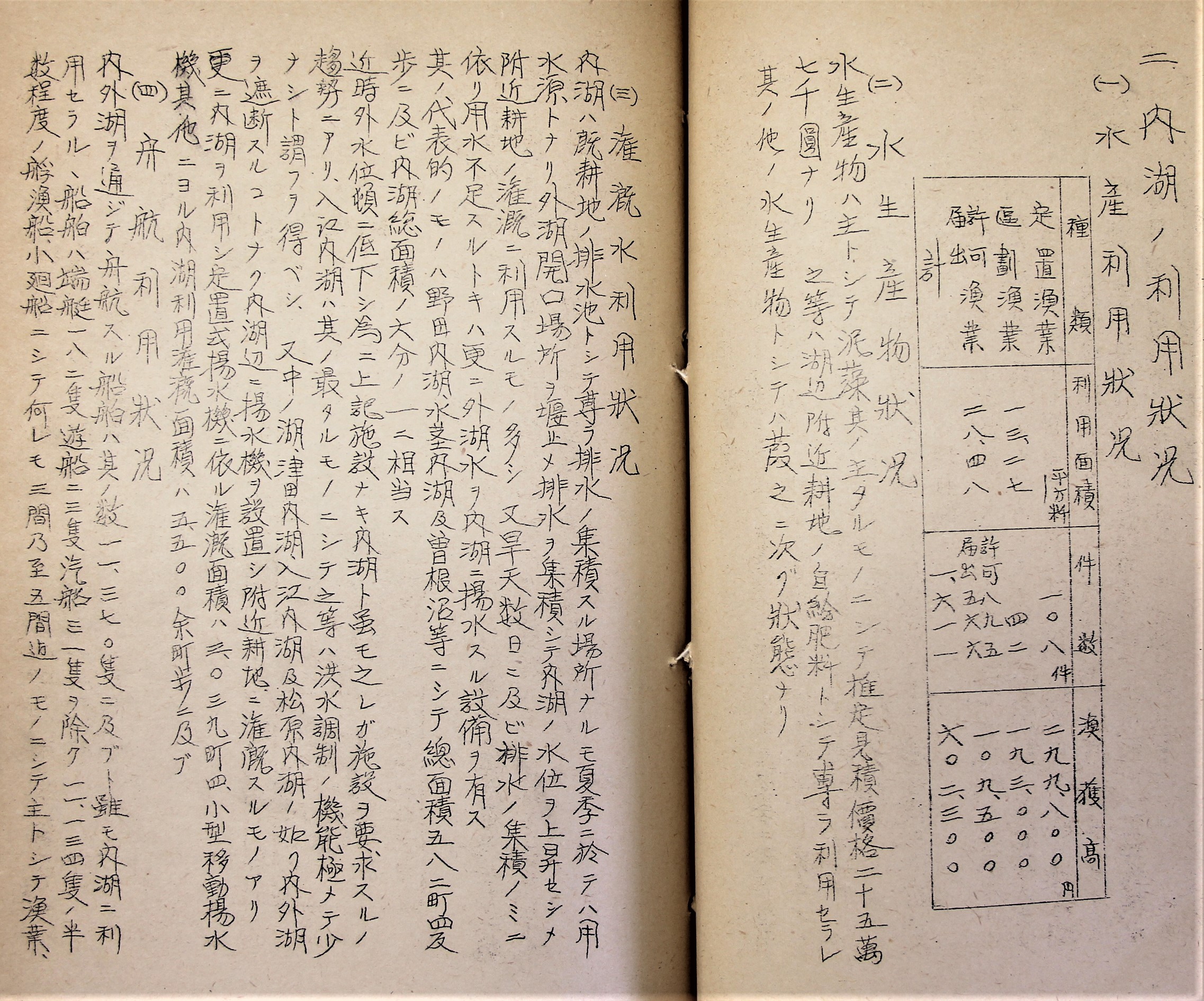

1-1 「内湖の利用状況」 昭和16年(1941)10月

昭和16年時点(干拓以前)の内湖の利用状況について記された資料です。県経済部調査課が内湖干拓計画の下調査として作成しました。当時の琵琶湖周辺には40以上の内湖があり、漁場や、肥料として利用する水産物(泥・藻など)の採取場、かんがい用水として利用されていたことがわかります。【昭ね9(1)】

1-2「松原内湖見取図」 明治39年(1906)10月22日

干拓以前の松原内湖(彦根市)の見取図で、『漁場図綴込帳』に綴じられているものです。内湖内には、エリ漁の存在が確認できます。松原内湖は、昭和19年から同22年にかけての干拓工事でなくなりますが、この絵図からは干拓前の様子がみえてきます。【明つ39(152)】

1-3 「元禄元年中湖漁獲区域図」 昭和5年(1930)4月

元禄元年の中の湖の漁獲区域を表した絵図です。オレンジ色で表されている場所がヨシ地で、内湖沿岸に広がっていることがわかります。ヨシは、琵琶湖の主要な水産物のうちのひとつで、よしず(ヨシ製のすだれ)や屋根の素材として利用されてきました。【昭こ305(1-2)】

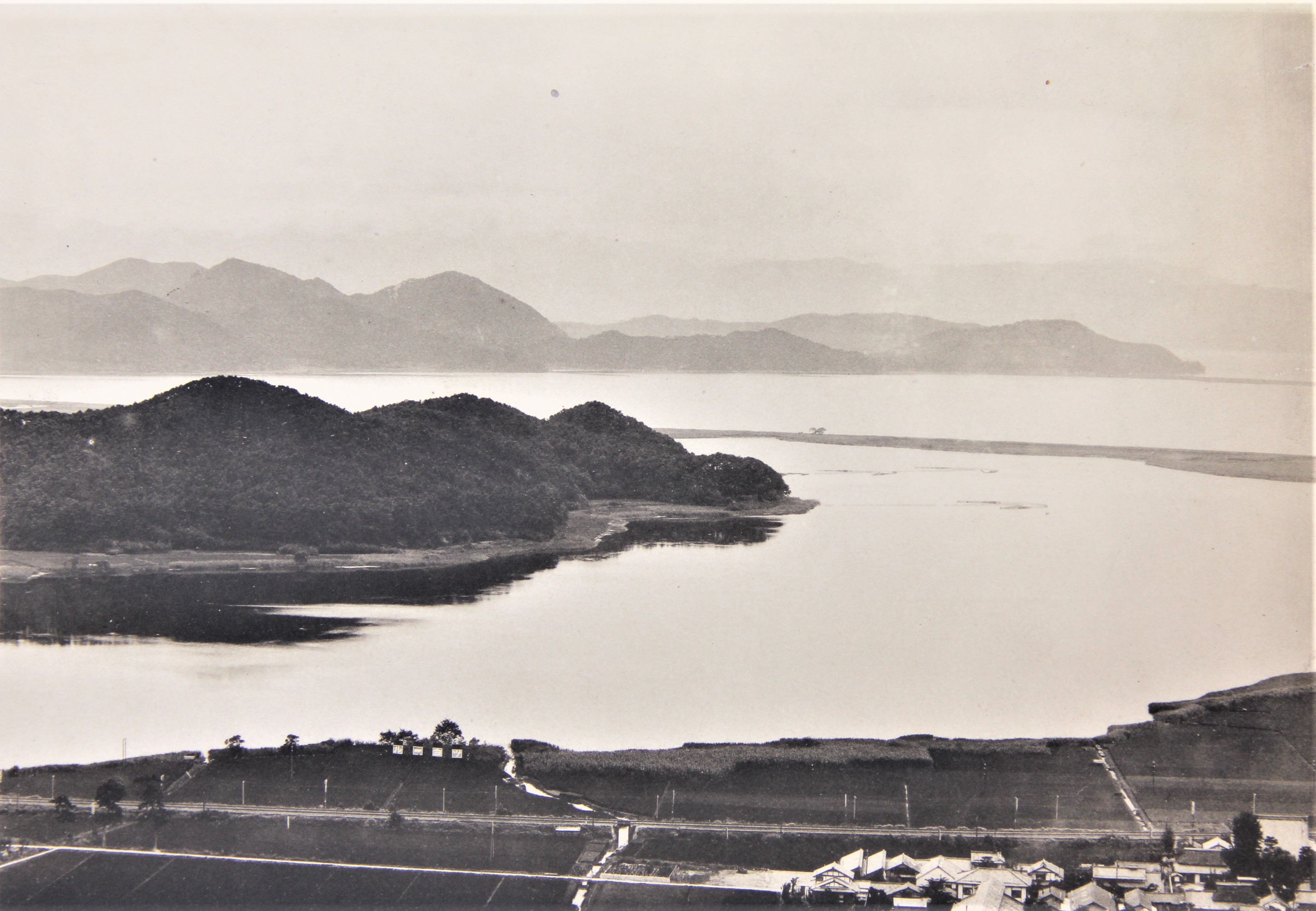

1-4「安土遠望」 昭和初期

安土山が内湖に囲まれていた時期の貴重な写真です。左手には安土山、安土山を囲むように小中(しょうなか)の湖、その奥には大中(だいなか)の湖が見えます。写真には写っていませんが、左側には西の湖があります。小中の湖は昭和17年に、大中の湖は同21 年に干拓工事が開始され姿を消しましたが、西の湖は洪水調整池と背後地の用水対策のため残されました。【資570】