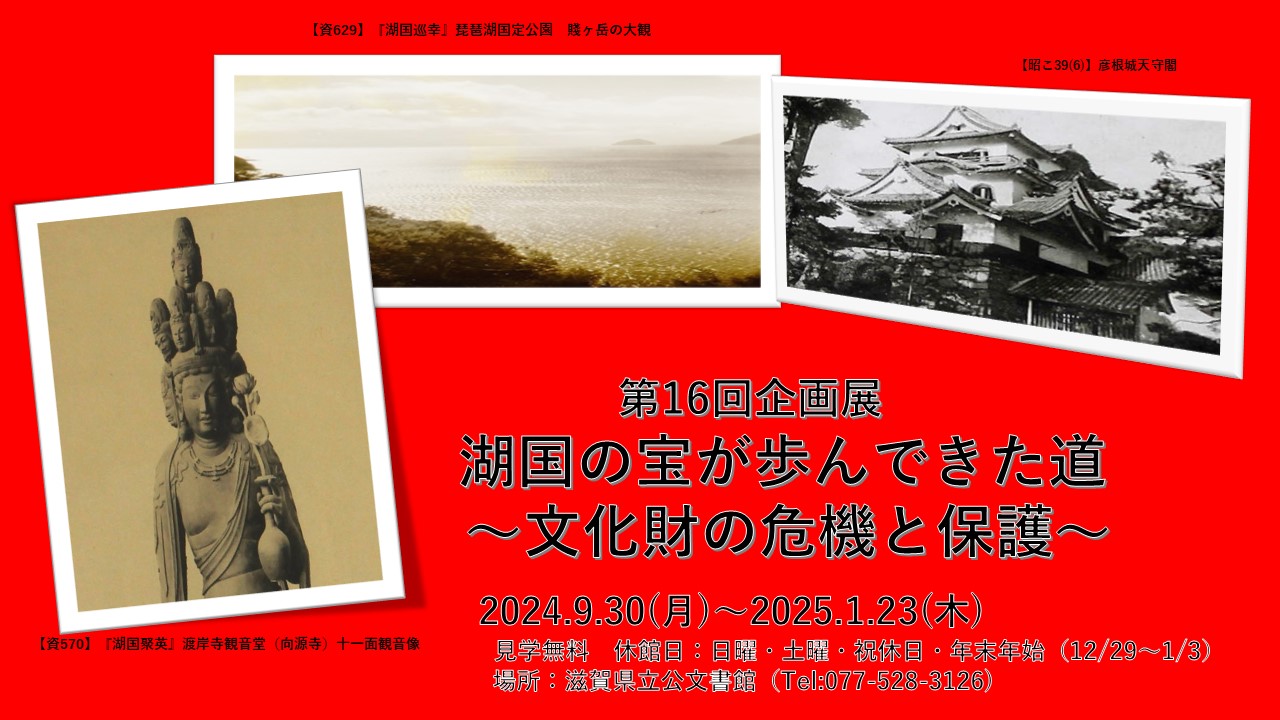

展示期間 令和6年(2024年)9月30日(月)~令和7年(2025年)1月23日(木)

滋賀県は令和6年(2024年)3月現在、国宝・文化財の指定件数が全国で第4位であり、全国で5指に入ります。令和5年5月には、滋賀県大津市の三井寺(園城寺)所蔵の国宝「智証大師関係文書典籍」と「五部心観」の2件がユネスコ「世界の記憶」に登録されました。

しかしこのような貴重な文化財も、明治期の廃仏毀釈や姉川地震、昭和期の室戸台風や太平洋戦争など、数多くの危機に直面してきました。

これに対し政府は、明治30年(1897年)6月に古社寺保存法を公布し、現在のように文化財の保存・修復に対して財政的な支援を行う仕組みを整えます。その後、大正8年(1919年)6月に庭園などの名勝に関する史跡名勝天然紀念物保存法、昭和4年(1929年)8月には国宝保存法が施行されました。

今回の展示では、このような明治時代から現代までの文化財保護の歩みを当館所蔵の公文書を中心に、紹介したいと思います。(展示図録)

| 1 文化財と明治維新 | 2文化財保護のはじまり | 3 文化財と史跡名勝天然紀念物保存法 |

| 4文化財と近代の災害 | 5文化財と第二次世界大戦 | 6未来につなぐ文化財 |

- 詳細

- 作成者:滋賀県立公文書館

- カテゴリー: 湖国の宝が歩んできた道~文化財の危機と保護~

- 参照数: 856

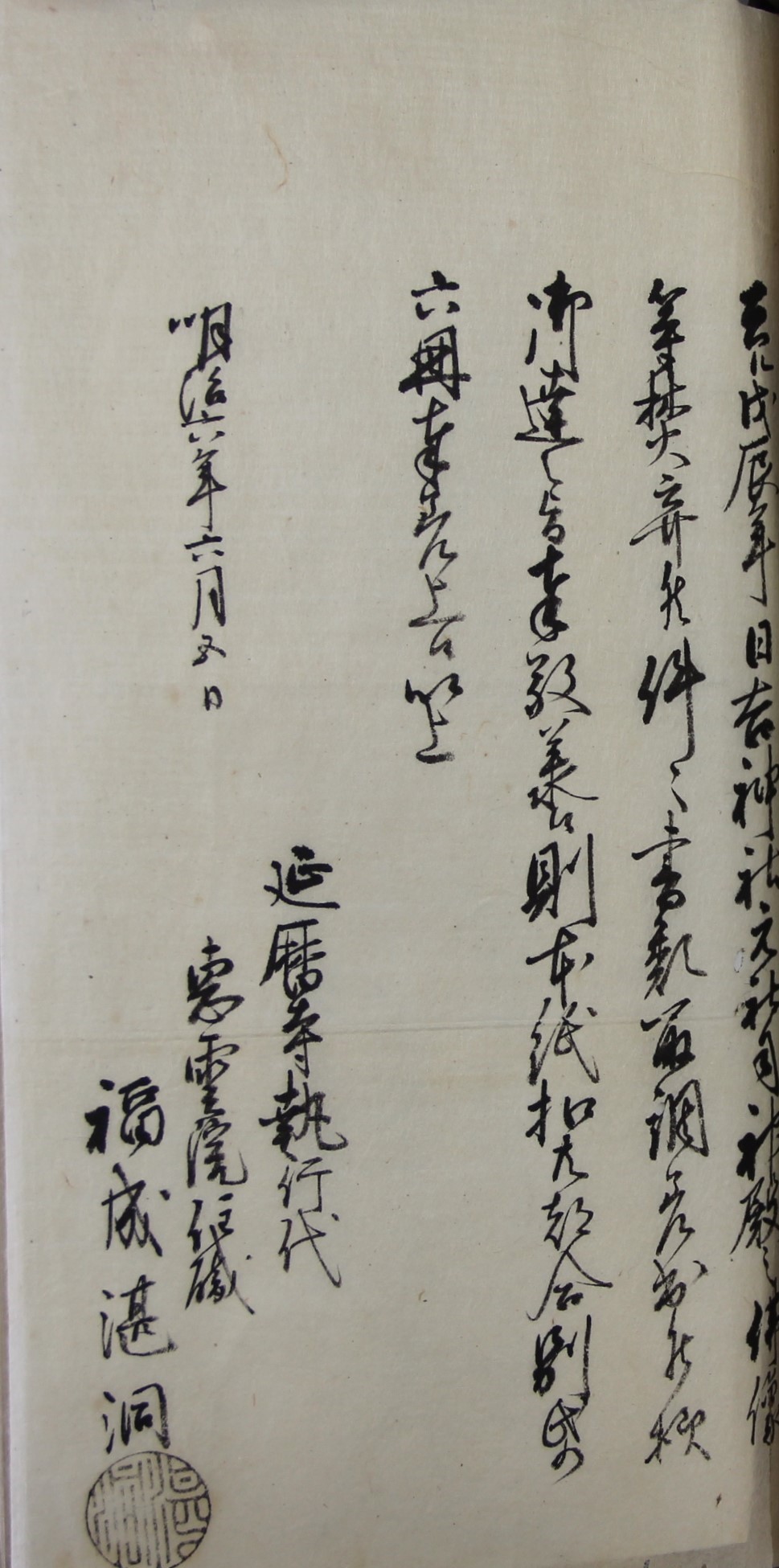

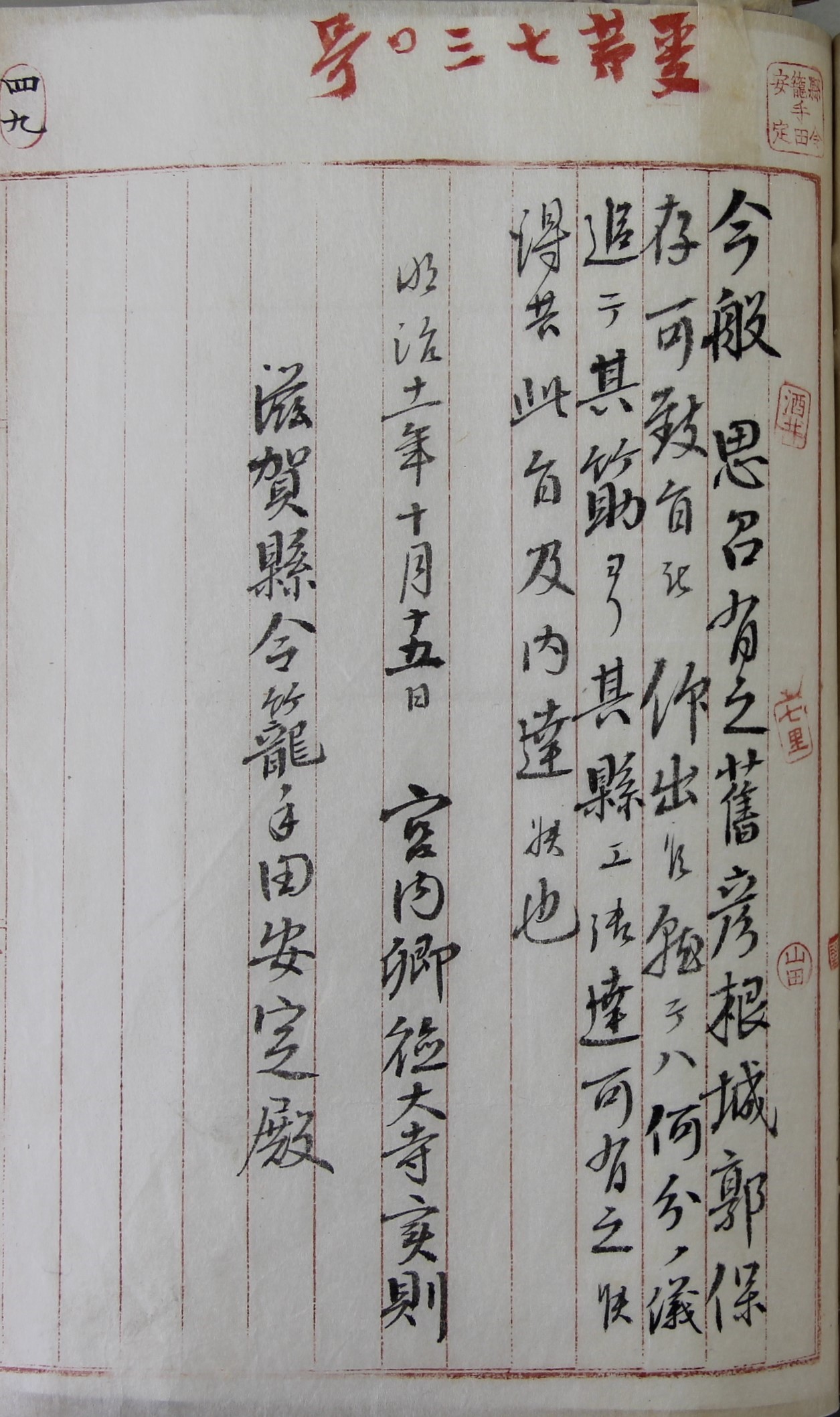

1-1「日吉社事件に付願書并手続記録抜書」 明治6年(1873年)6月5日

日吉神社は、比叡山の神々に対する山岳信仰と天台宗とが結びついた神仏習合の象徴として古くから信仰されてきました。一方で、明治維新によってできた新政府は、神道国教化政策の過程で神仏分離の方針をとります。これを発端に各地で仏教を排斥しようとする廃仏毀釈が起こり、日吉神社では全国に先んじて社司を中心とした激烈な廃仏毀釈が行われました。この史料は後に延暦寺の執行代が県に提出した事件経過の報告書で、二宮(現・東本宮)などの仏像や経典、仏具が焼き捨てられるといった被害状況が記されています。こうした廃仏毀釈を経て寺院建築や仏教美術は破壊・散逸が進みました。【明す18(21)】

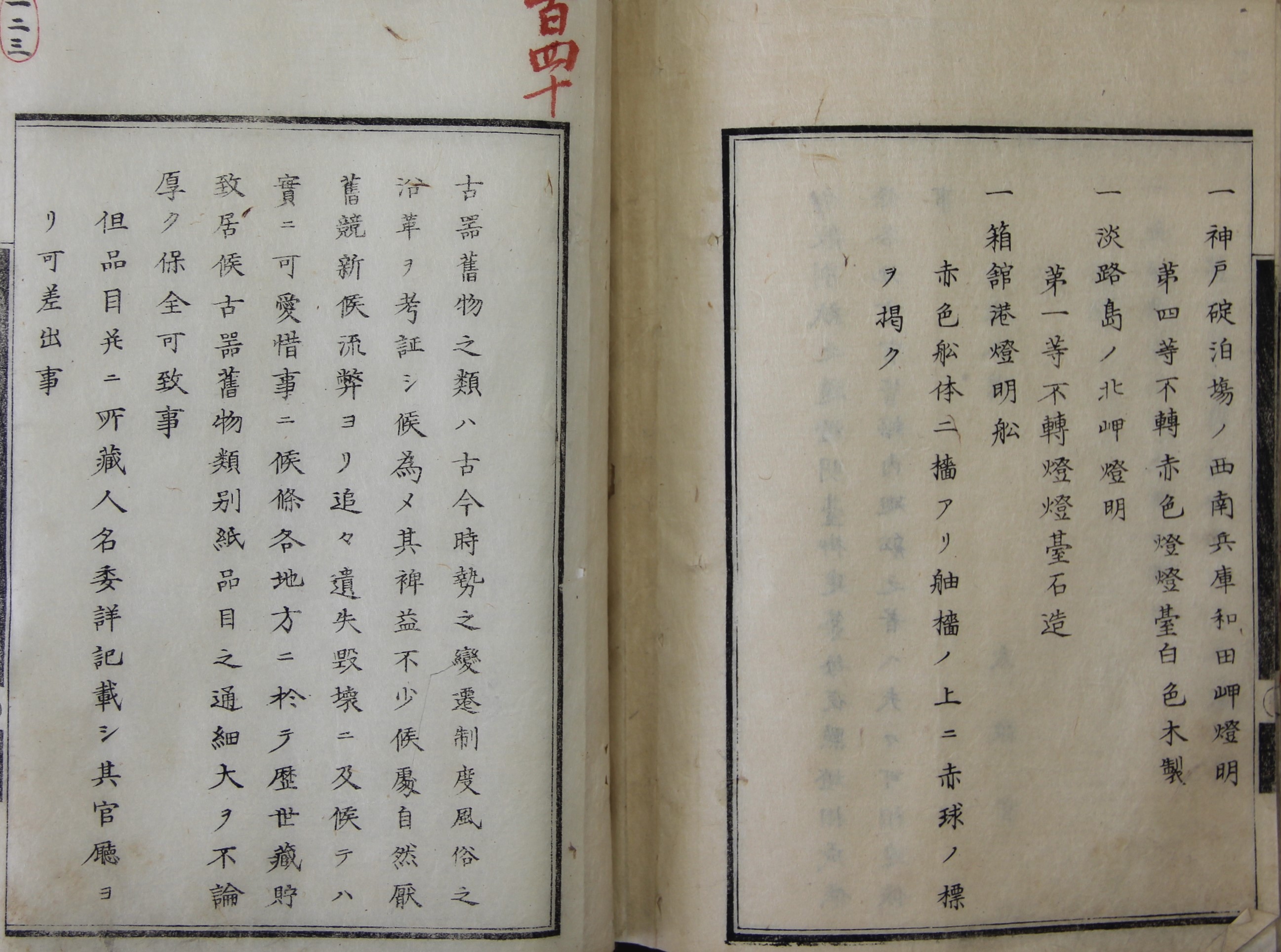

1-2「古器物保全の件」 明治4年(1871年)5月

明治維新に伴う近代化政策のなかで旧物破壊の風潮が生まれ、特に廃仏毀釈では寺院の仏像や文化財が破壊されたり売却されたりしました。これに加えて、海外への流出が進んだ結果、明治4年(1871年)、政府は「古器旧物」を分類して保全することを目的に、品目と所蔵者をまとめて提出するよう各藩府県に命じました。その後の全国的な文化財調査のきっかけになるなど日本の文化財保護の出発点といえます。【明あ7(123)】

1-3「旧彦根城郭保存仰出さる」 明治11年(1878年)10月15日

彦根城は廃藩置県の後、兵部省(のちの陸軍省)の施設として利用されていました。しかし、明治11年(1878年)に城郭内の不用な建物が取り壊され、一部の建物が大津に移されると、彦根城は入札にかけられます。天守閣が800円で売却されることが決まり、足場をつくって解体作業が始まろうとしていたそのとき、明治天皇の北陸巡行に随行していた大隈重信がこの事実を知りました。大隈が明治天皇に奏上したことにより、特旨による取り壊しの中止と保存が決定します。所管は陸軍省のまま、滋賀県は下賜金を受けて保存策を講じることとなり、彦根城の取り壊しは回避されました。【明あ112(49)】

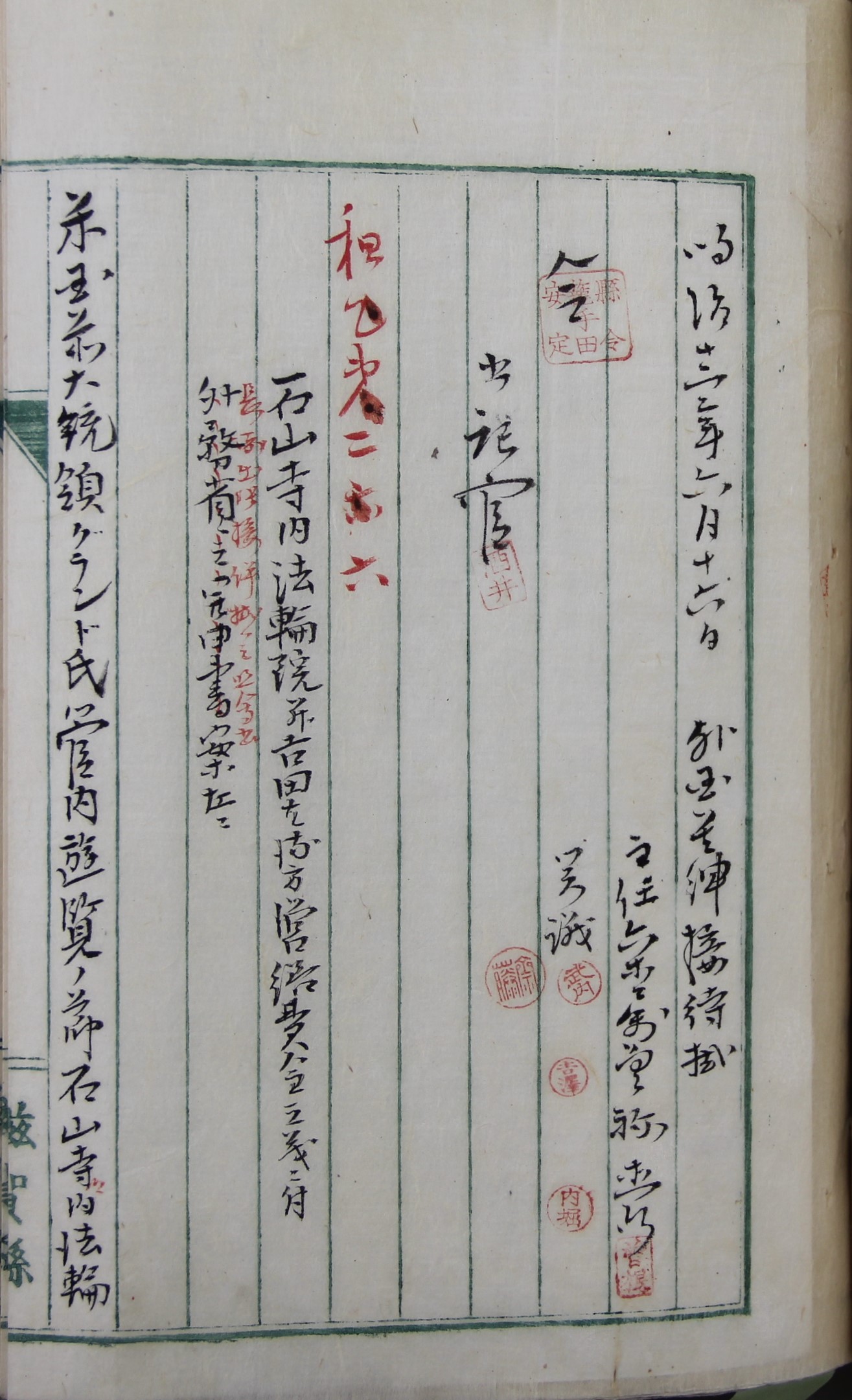

1-4「石山寺内法輪院並個人方営繕費入費につき照会」明治12年(1879年)6月16日

第18代アメリカ大統領を務めたユリシーズ・グラントは、任期後に2年間の世界旅行に出ます。途中、国賓として2か月間日本に滞在しました。当時日本は、琉球王国を日本に帰属させて沖縄県とする琉球処分を断行し、清国は抗議していました。グラントは日清両国を仲介する役割を果たしたため、政府は手厚くもてなし、地方にも接待を要求します。コレラの流行を理由に京阪方面への来遊自体が中止になり実現はしませんでしたが、滋賀県では石山寺や三井寺等を訪れる予定でした。グラントをもてなすために、石山寺法輪院の土塀などが外務省の公費で修復されます。小規模かつ例外的な修理ではありますが、制度が整っていない時期に公費によって文化財が修理された貴重な例といえます。【明か20-2(1)】

- 詳細

- 作成者:滋賀県立公文書館

- カテゴリー: 湖国の宝が歩んできた道~文化財の危機と保護~

- 参照数: 596

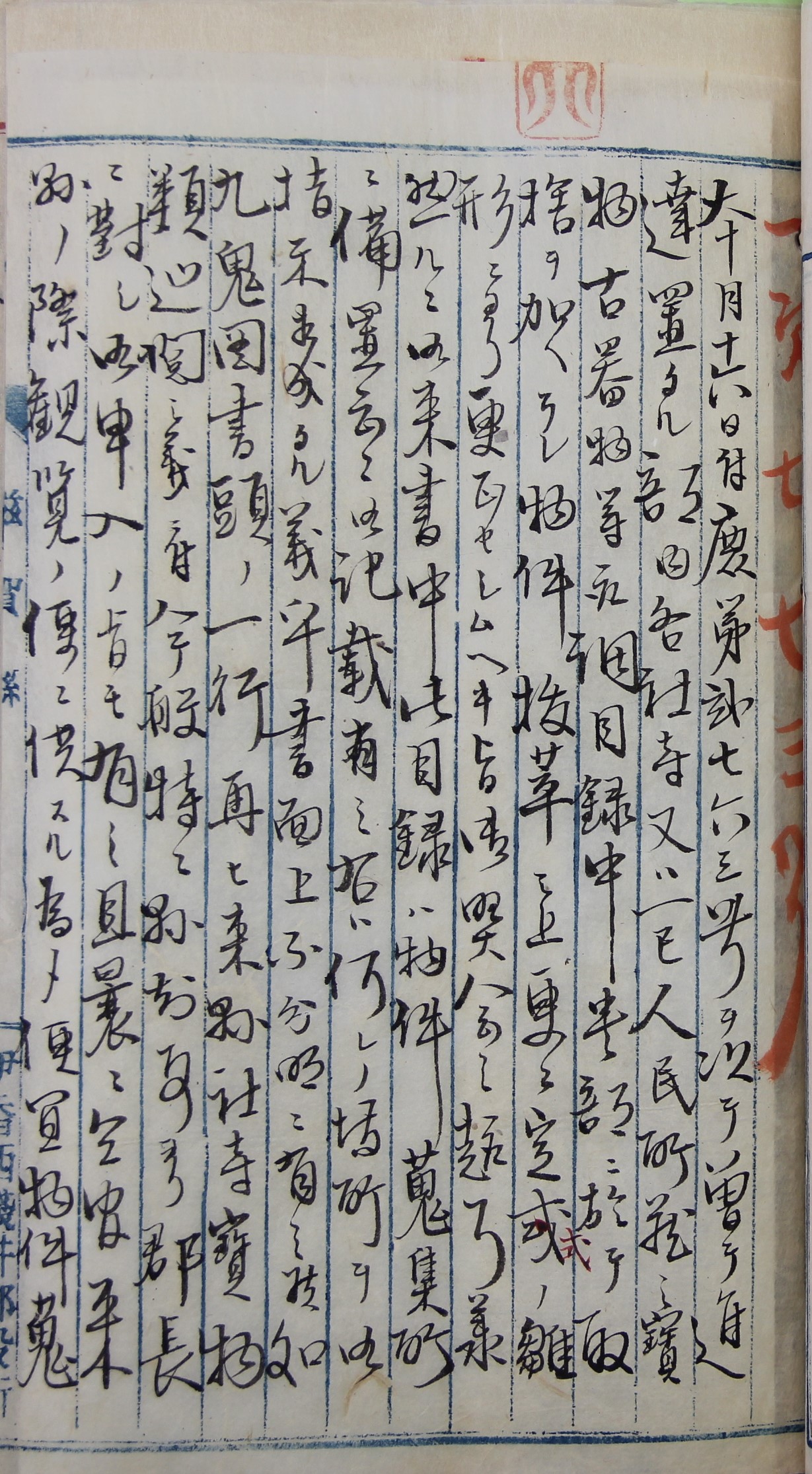

2-1「社寺宝物美術品古建築等取調のため調査員差向」明治21年(1888年)10月26日

明治21年(1888年)、宮内省図書頭であった九鬼隆一により、臨時全国宝物取調局が設置され、文化財の調査が行われることとなりました。この調査は明治30年(1897年)の古社寺保存法制定まで全国各地で行われ、滋賀県にも九鬼隆一自ら来県し、調査を行いました。滋賀県から各郡役所へ調査依頼が出され、収集する文化財や九鬼隆一に供覧するための場所についての調整もしていたようです。その後、明治22年に帝国博物館が設置されると、この調査の中心は臨時宝物取調局から同館へと引き継がれます。 【明せ11(2)】

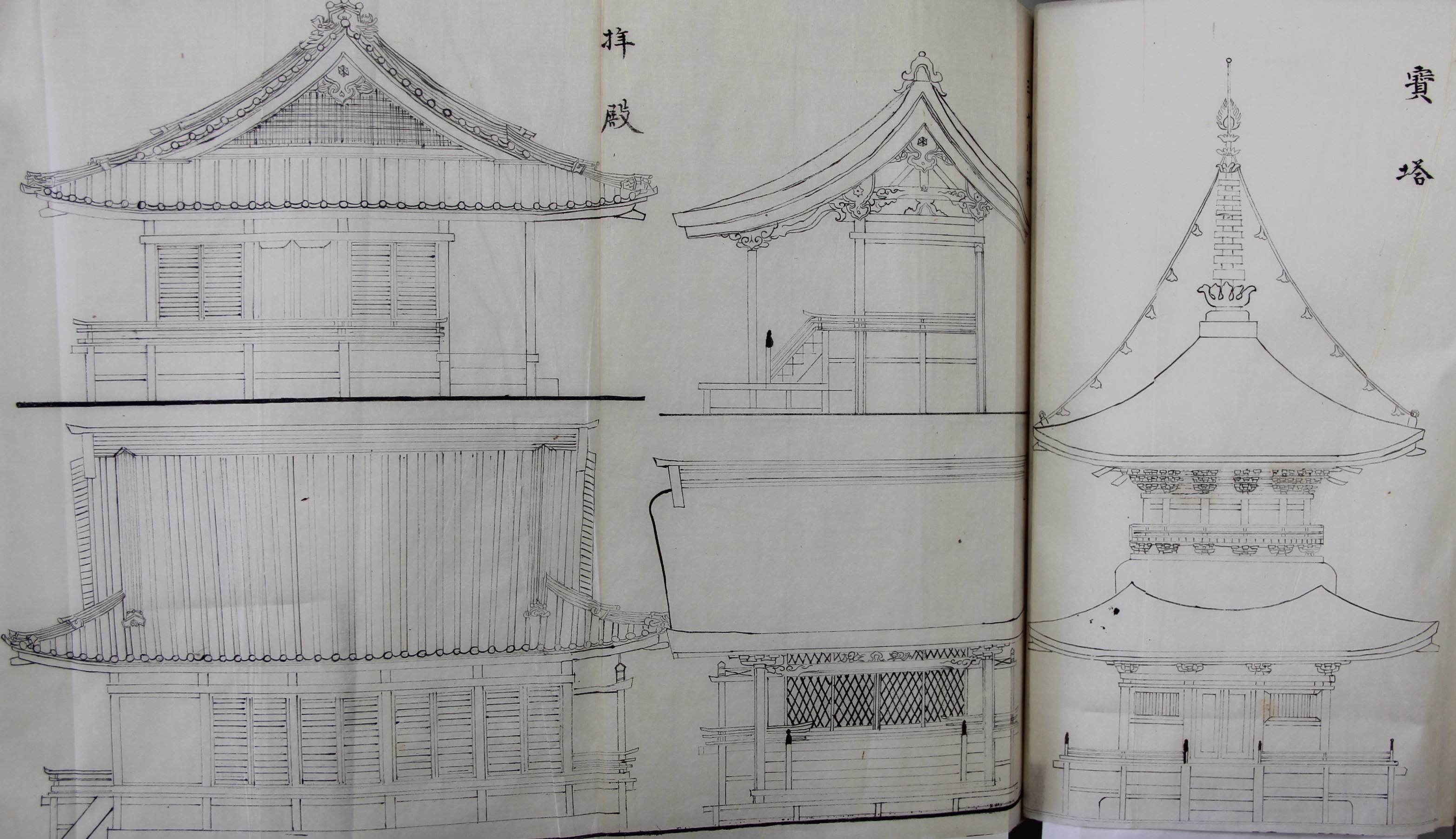

2-2「寺院建造物調書編冊」 明治28年(1895年)7月1日

明治28年(1895年)2月、衆議院に古社寺保存に関する建議案が提出、可決されました。その後同年4月の内務省の訓令に基づき全国で調査が行われ、取りまとめたものを政府へ提出しました。この調査により古社寺の実態が明らかになりました。この簿冊は滋賀郡の調査結果がまとめられ、由緒、文化財の寸法などに加えて建造物絵図が掲載されています。【明す658(15)】

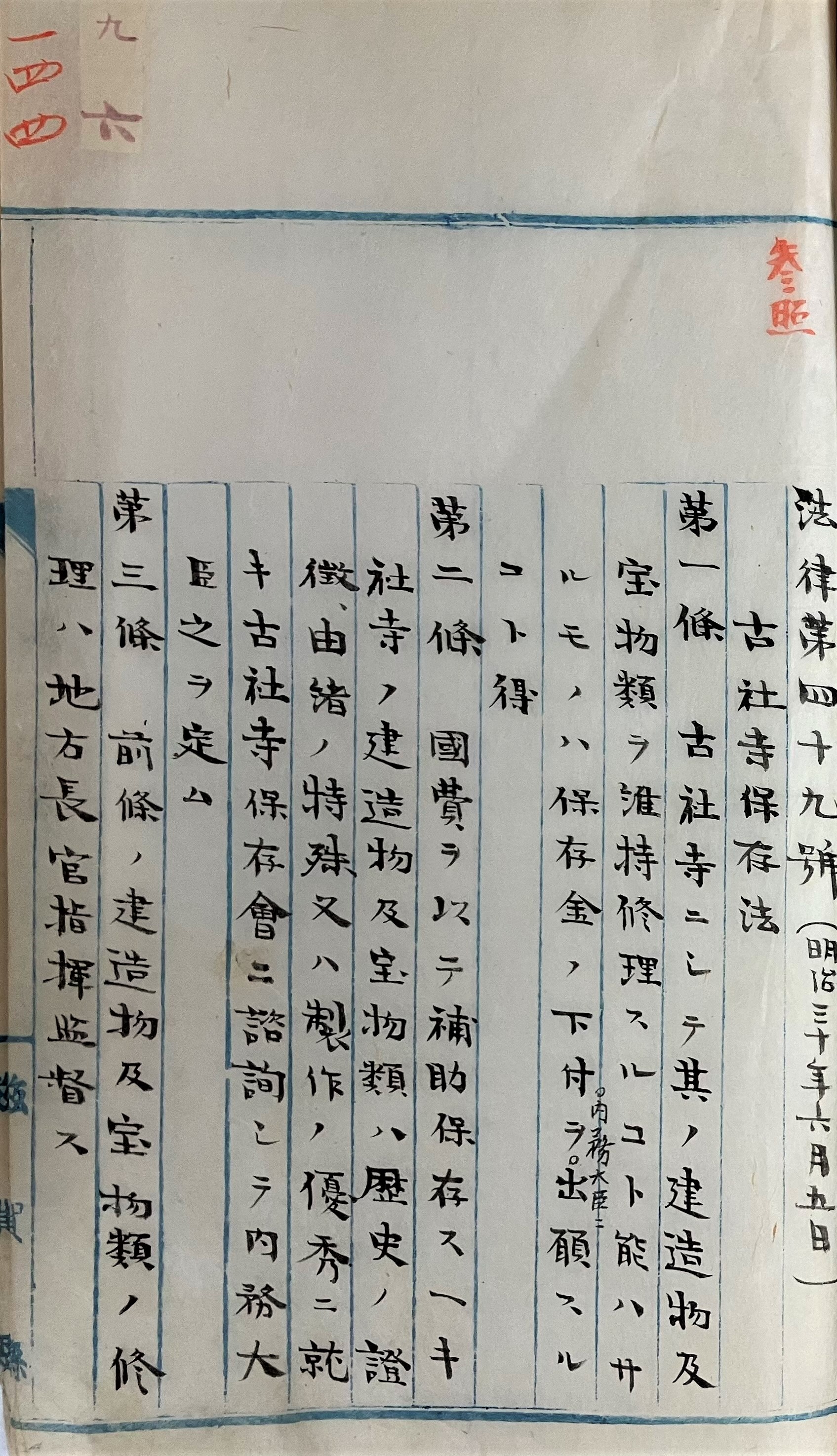

2-3「古社寺保存法」 明治30年(1897年)6月5日

明治30年(1897年)6月に古社寺保存法が公布されました。この法律の制定により、指定された文化財の保存・修復に対して、国から財政的な支援がなされるようになりました。同法では、内務大臣が古社寺保存会に意見を求めた上で、仏像等の宝物を国宝、建造物を特別保護建造物に指定することができるとされました。このとき滋賀県では延暦寺や石山寺などの計15件が指定を受けています。このような指定した文化財を保存・修復する仕組みは、昭和4年(1929年)の国宝保存法に引き継がれます。 【明す615-3(144)】

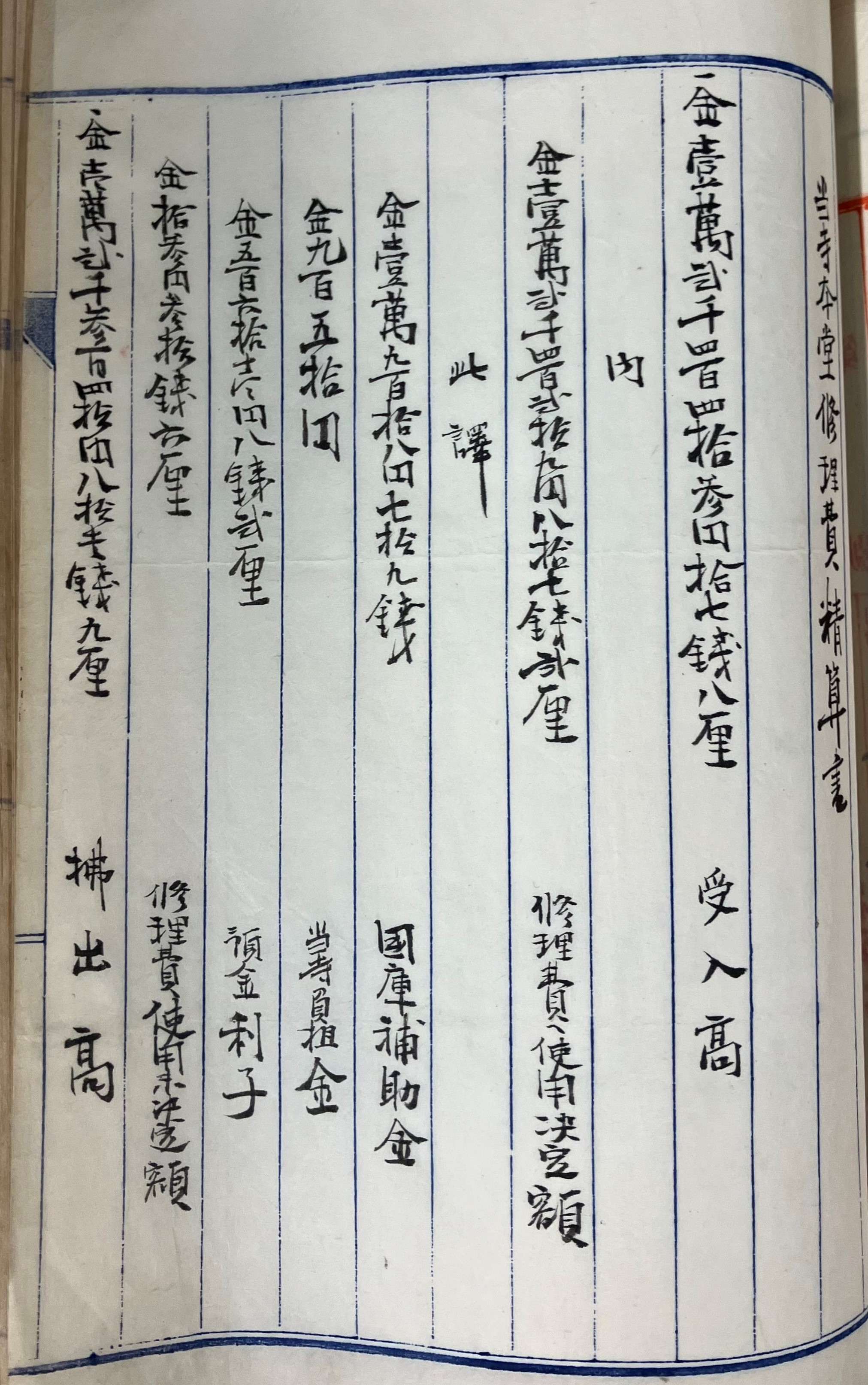

2-4「犬上郡東甲良村、西明寺、修理費精算の件」 明治36年(1903年)

古社寺保存法では、保存経費について国が年15万円以上20万円以内の金額を補助することされました。宝物類の売却や海外流出が禁止され、古い建築物や仏像等の修理や修復が始まりました。当時、明治初年に所領が官有化されて経済基盤を失った社寺や、廃仏毀釈により建造物や宝物が破損した寺院も多かったため、各所から補助の出願がありました。現・甲良町の西明寺もその一つです。【明せ74-2(22)】

- 詳細

- 作成者:滋賀県立公文書館

- カテゴリー: 湖国の宝が歩んできた道~文化財の危機と保護~

- 参照数: 650