明治時代になると欧米の制度にならって小学校が設置されました。そのため、新たな教育を担うことのできる知識と技能をもった教員の養成が必要となり、全国の道府県に「師範学校」という学校教員養成を専門とする学校が設置されていきました。滋賀県でも明治8年(1875年)に小学校教員伝習所が設置され、同年のうちに滋賀県師範学校となりました(明治10年~13年の期間は大津師範学校と改称)。同校と後に設置される滋賀県女子師範学校は、昭和期の官立化による統合をへて戦後の学制改革で廃止されるまで、多くの小学校教員を輩出し、県内の初等教育の拠点であり続けました。

当館では令和5年に県史編さん事業の一環として、滋賀大学附属図書館教育学部分館が所蔵している滋賀県師範学校に関する非公開資料を調査しました。資料の大半は明治期の学校の事務に関わるものですが、なかには昭和期の生徒が記した日誌なども含まれています。本展示では、滋賀県師範学校の資料をとおして滋賀県における教員養成の歴史の一端を紹介します。

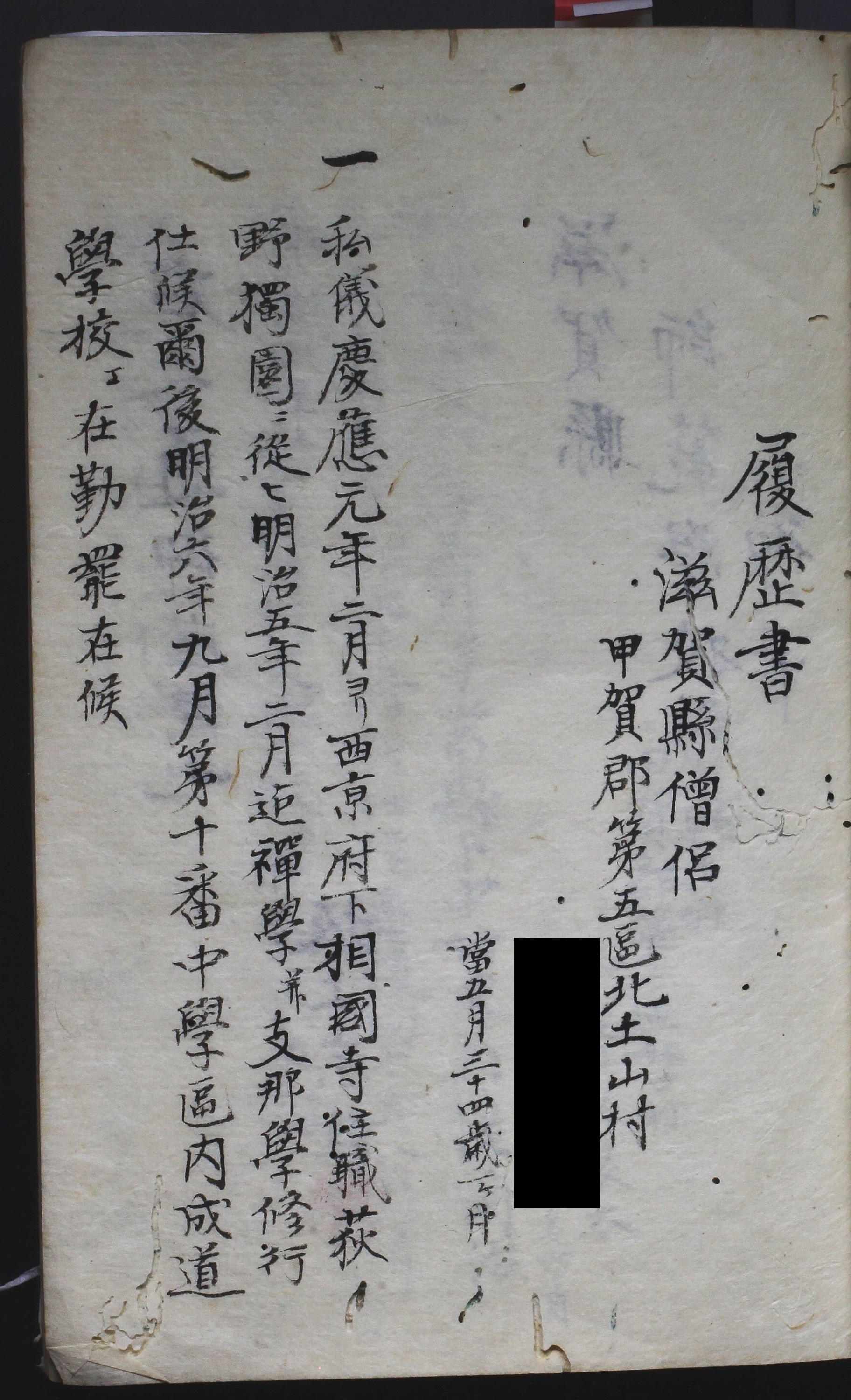

①「履歴書」 明治9年(1876年)7月

明治初年に小学校が設置されると、士族や僧侶を中心に漢学や国学など学問の素養のある人たちが取り急ぎ教員の担い手となりました。

彼らに欧米の教授法を授けることを目的として、明治8年(1875年)に滋賀県小学校教員伝習所が大津町に設立されました(同年、滋賀県師範学校に改称)。開設時の修学期間は100日間であり、現職教員向けの教育だったといえます。

本資料は、明治9年に師範学校に入学した僧侶の履歴書です。小学校の教員になる前は、京都の相国寺で禅学と漢学(資料中では支那学)を修めていたことがわかります。

明治10年になると、修学年限2年の師範学科が設置され、現職教育から教員志望者を対象とする教育に転換していきます。ただし、入学対象者は男子に限られていました。

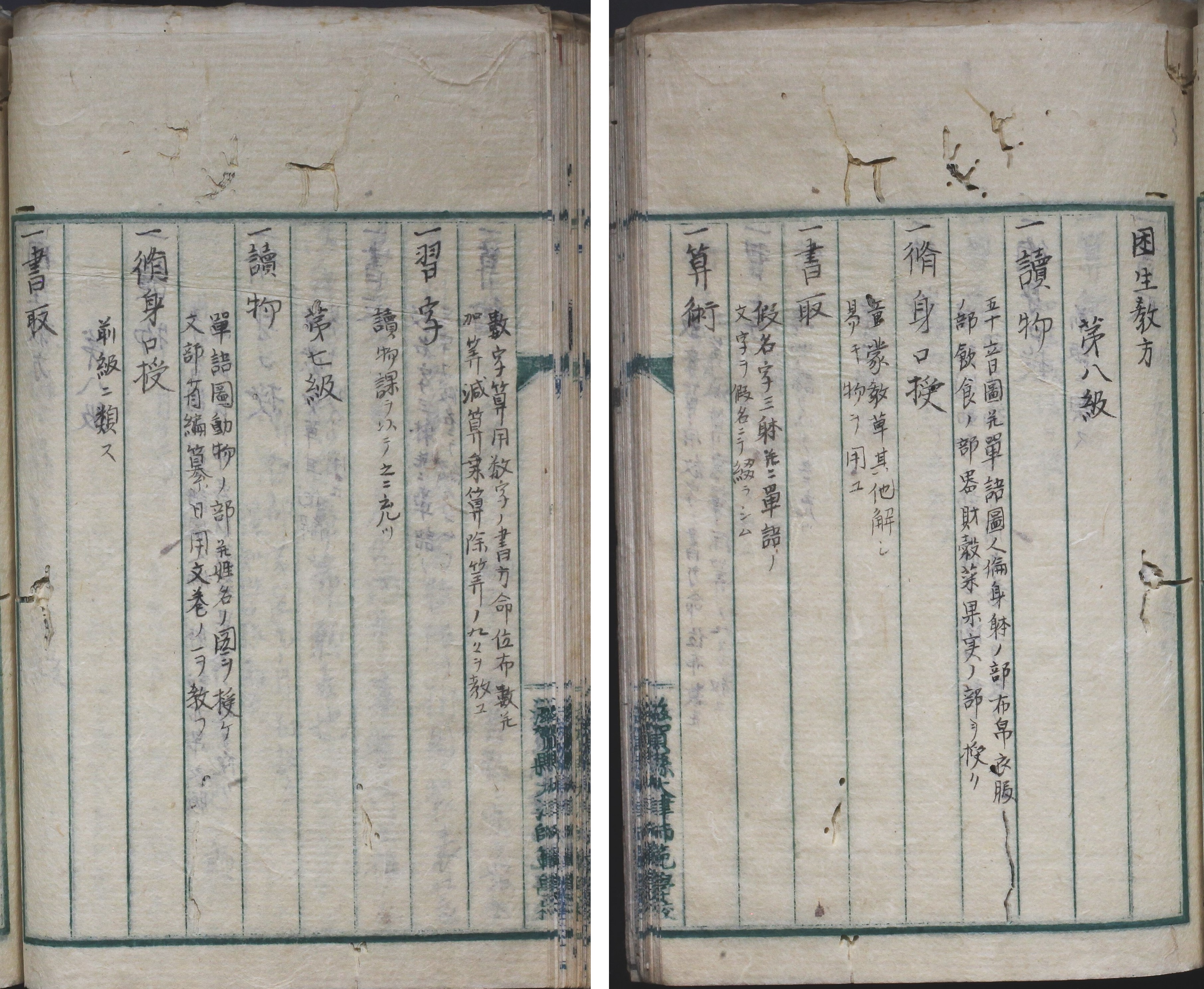

②「困生教育方に付伺ひ奉る」 明治10年(1877年)11月

師範学校の卒業生たちは、地域の初等教育をリードする存在でした。本資料は、師範学校を卒業して野洲郡の小学校に勤務していた教員が明治10年(1877年)年11月に県に提出した伺いの一部です。この伺いでは、経済的な理由などによって学校に通えない子どもに対する教育方法を正規の授業とは別に立案したので、その実施を許可してほしいと求めています。

当時、就学年齢である6歳になっても小学校に通えずに、家業や子守りに従事している子どもが少なくありませんでした。展示している箇所から、どのような教科を教えようとしていたのかがわかります。

この年の6月に滋賀県が定めた「小学教則」と比べると、一部の教科が省略され、「習字」は「読物」で代用されるなど、カリキュラムが簡単になっていました。また、この時期の県の「小学教則」には存在しない「修身口述」が設置されているのも特徴的です。

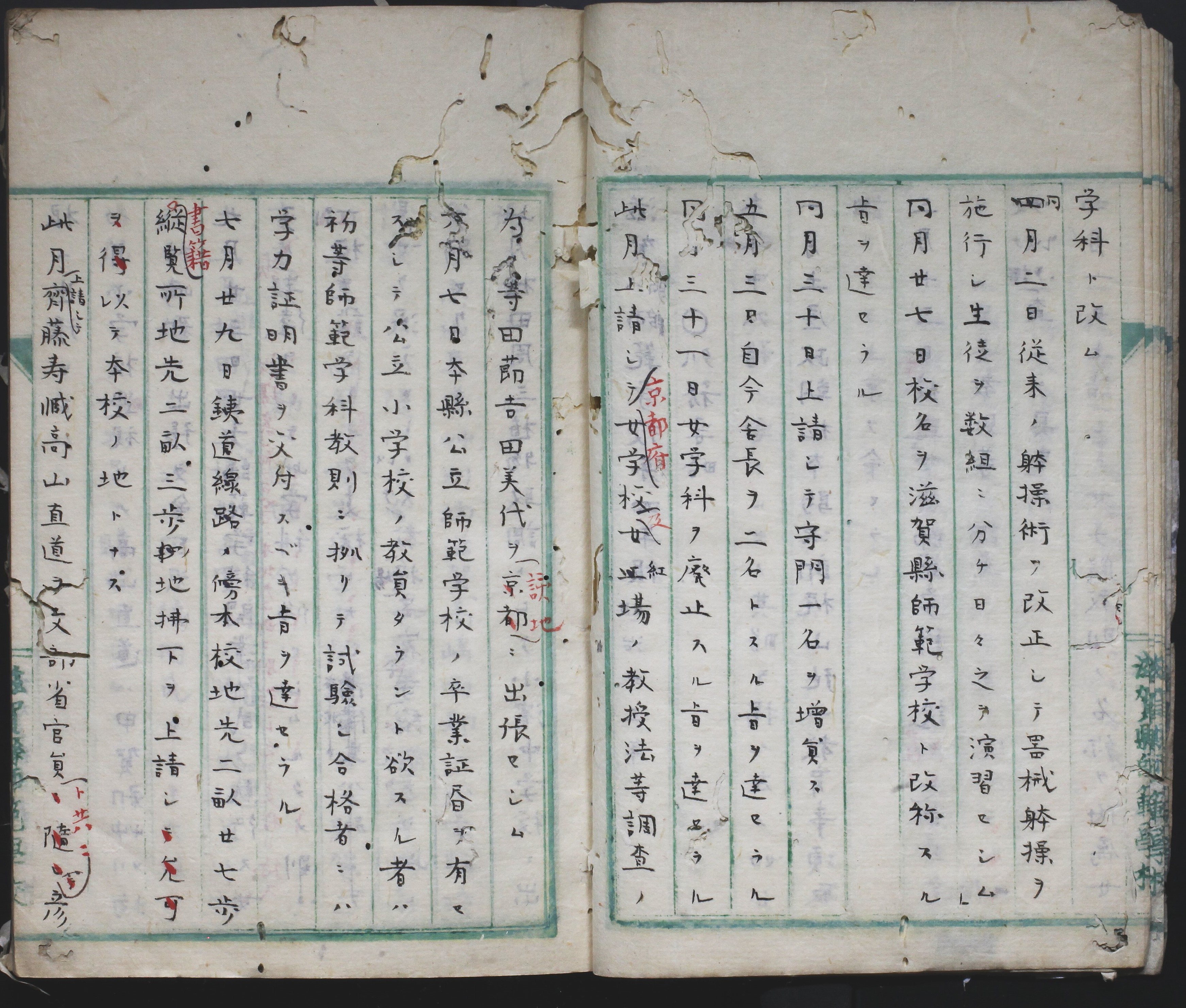

③「滋賀県師範黌 四年報」 明治13年(1880年)

滋賀県では、明治13年(1880年)になって女性教員の養成がはじまりました。師範学校において当初は小学校の裁縫教員の養成を目指した仮教則が作られましたが、すぐに一般の小学校教員を養成する方針に変更されました。

本資料は、明治13年の滋賀県師範学校の事業報告書です。5月31日に仮規則にもとづく「女学科」が廃止されたことと、この頃、「教授法等」を調査するために、京都府の女学校・女紅場へ師範学校の教員を派遣していたことがわかります。

同年9月に新たに「女子師範学科」が開設されました。制度上は同じ滋賀県師範学校でしたが、男女別学で校舎と寄宿舎は、当初からそれぞれ違う場所にありました。この後、女子の師範教育は、廃止や再設置など様々な制度変更をへて、明治41年に県立大津高等女学校と併設される形で滋賀県女子師範学校として分離独立しました。

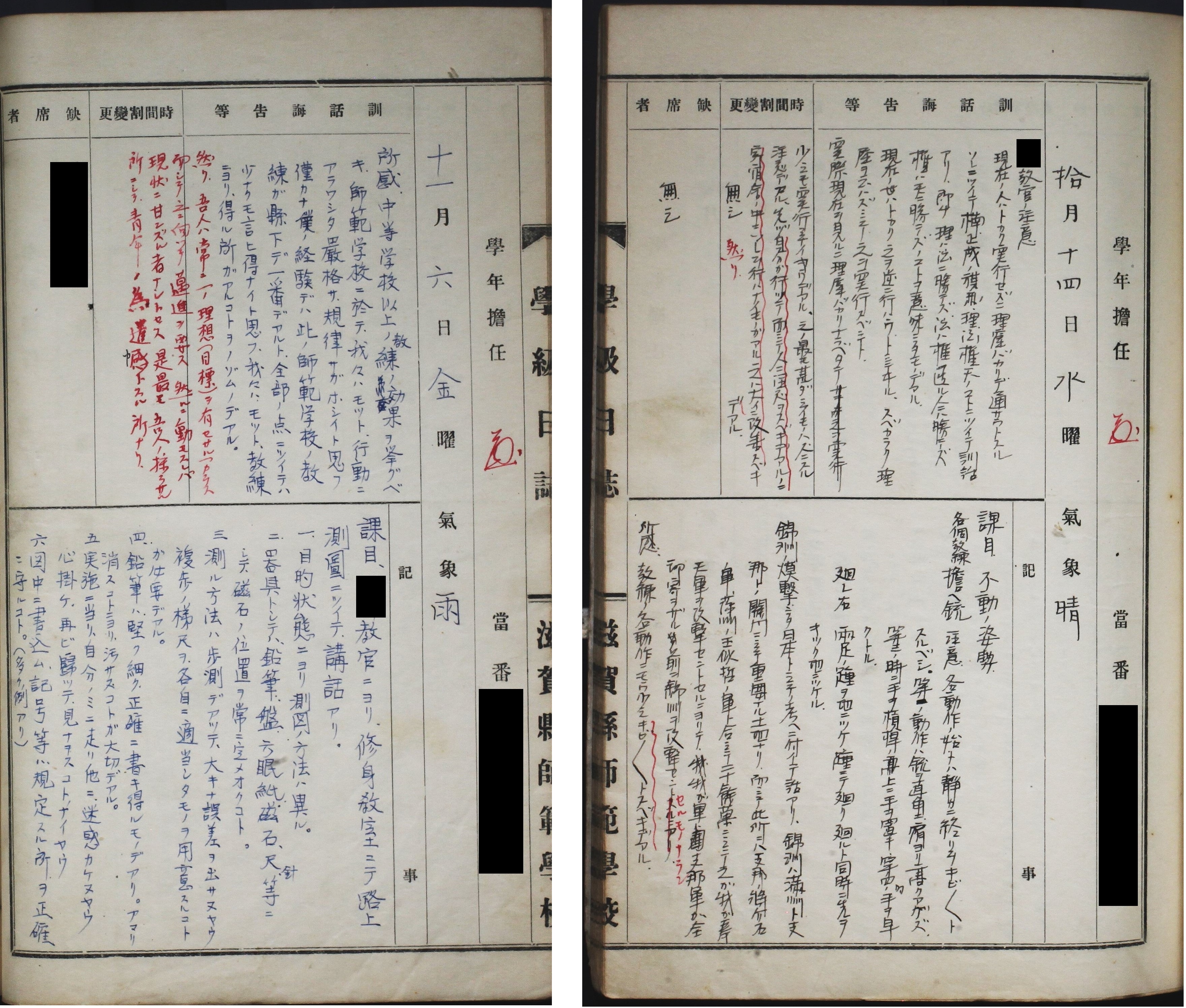

④「教練日誌」 昭和6年(1931年)

明治19年(1886年)に師範学校令が施行され、男子の師範教育は、軍隊組織をモデルとして厳しく規律化されました。滋賀県師範学校も全寮制となり、学校生活は「軍隊生活そのまま」であったといいます。大正14年(1925年)からは軍事訓練(学校教練)も課されることになりました。

本資料は、昭和6年(1931年)の学校教練の際に生徒が作成した日誌です。当番の生徒が教練の内容とあわせて自らの所感を記録しました。教官がそれに赤字で注意や評価をすることで生徒たちを指導したのです。この年には満洲事変が起きましたが、軍部の見解を生徒に喧伝している様子もうかがえます。

敗戦後、このような軍国主義教育は否定され、生徒の要求が授業に反映されるなど学校は様変わりしました。そして、昭和24年に発足した滋賀大学学芸部(現教育学部)に転換することで、師範学校はその歴史に幕を下ろしました。

- 詳細

- 作成者:滋賀県立公文書館

- カテゴリー: 県史編さん

- 参照数: 1081

日本では、明治時代に入ってから政府によって鉄道事業が推進され、明治5年(1872年)東京・横浜間開業をはじめとし、以後各地で敷設が進められました。滋賀県も、東京と京阪神の間に位置し、また日本海側の物流拠点である敦賀に近接しているため、県内に鉄道が開通することになります。

そのなかで、明治10年代の長浜は、敦賀と関ヶ原両方からの鉄道が通り、また港と湖上汽船の整備がなされたことで、鉄道と汽船を連絡させる交通の結節点となりました。

本展示では、歴史公文書や新聞記事をもとに、当時の長浜の様子を紹介します。

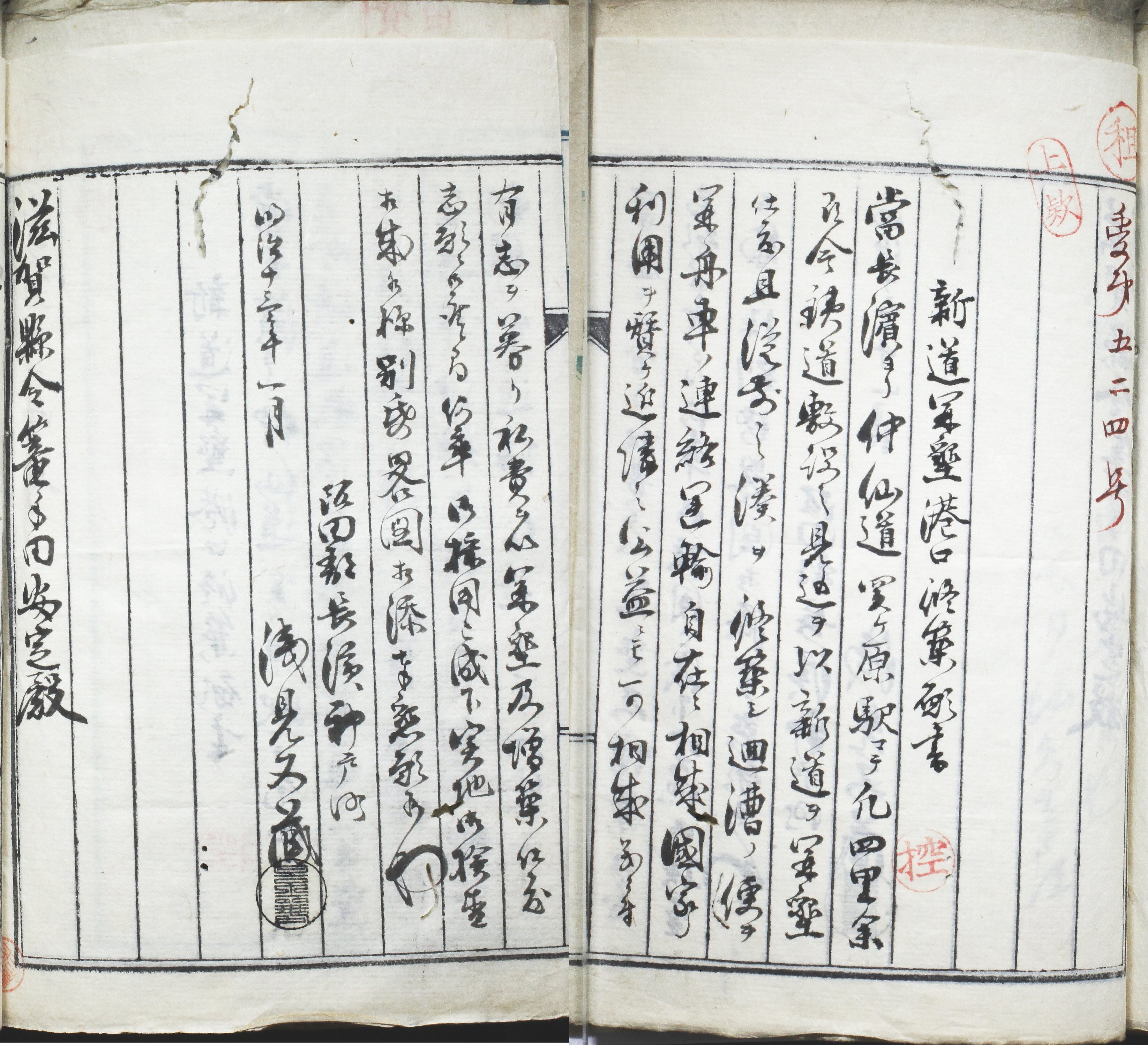

①「新道開墾港口修築願書」明治13年(1880年)1月

明治12年(1879年)10月に敦賀・米原間の鉄道敷設が決定し、長浜にも停車場が設置されることになりました。本資料は、翌13年1月に、縮緬製造業などを営む長浜町の豪商浅見又蔵が、滋賀県令籠手田安定に宛てて出した願書です。

これは、民間有志の出資により、長浜から関ヶ原駅までの間に新たな直線車道を設けること、長浜港を修築すること二点に対する許可を求めるものです。どちらも敦賀・米原間の鉄道敷設が決まったことを受けて考案されたものであり、鉄道・車道・湖上航路を長浜で連絡させ、運輸・交通の利便性を高めるための計画でした。浅見はこれにより、長浜ひいては日本の発展を構想していたようで、本資料からは、鉄道敷設の機運に対する長浜地域内からの期待がうかがえます。なお、当初車道敷設が考えられていた関ヶ原までの区間には、のちに鉄道が開通することになります。【明と9(107)】

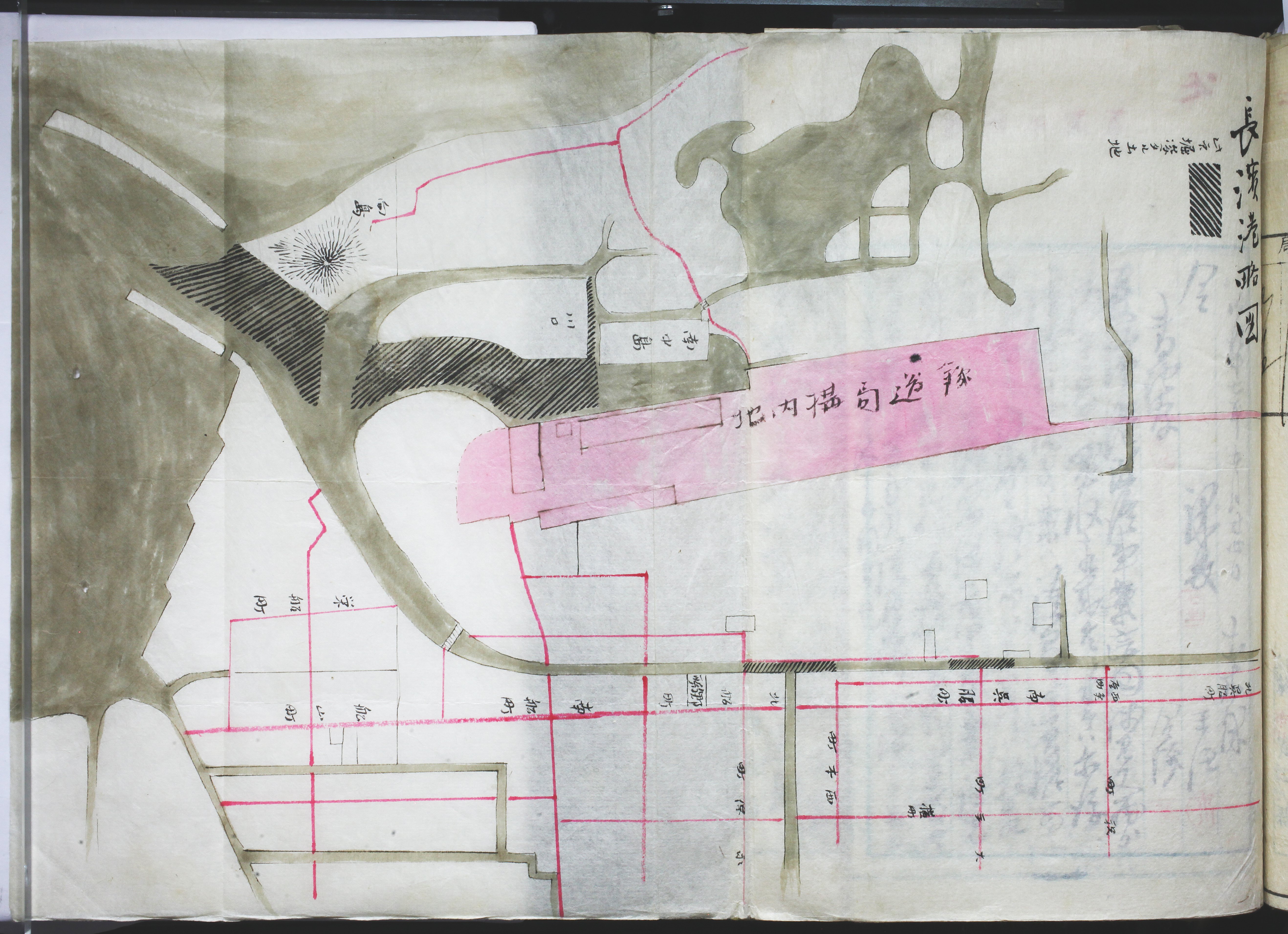

②「長浜港略図」明治17年(1884年)5月ごろ

明治13年(1880年)11月から、長浜港の修築が進められました。本資料はその概観を示す図です。修築は、河口付近の土地を掘削して港口を広げ、波止場を設けるものです(黒い斜線部分が掘削箇所)。浅見ら町内有志の出資で行われ、明治16年4月に竣工しました。さらに、鉄道と湖上交通との連絡を考慮し、長浜駅は琵琶湖に隣接した形でつくられました(赤い長方形部分が駅)。

またこの間、明治15年5月に、大阪の大資本藤田組などにより、太湖汽船会社が設立されました。浅見も役員の一人で、同社は、鉄道との連絡を担う船会社として長浜・大津間を結ぶようになります。港の修築では、水中の砂浚えも行われましたが、それは同社の鉄船運航を見越してのものだったようです。【明ぬ121‐2(7)】

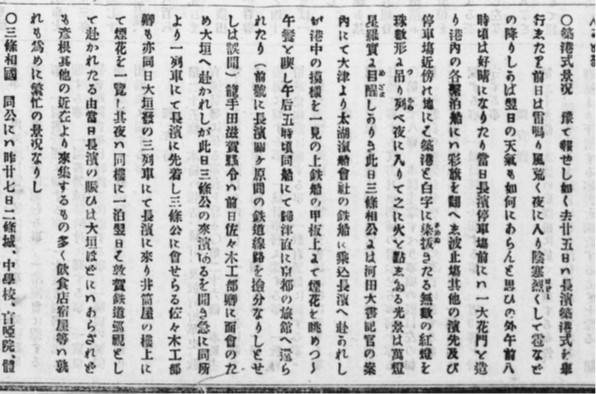

③「築港式景況」明治17年(1884年)5月28日

その後、明治16年(1883年)5月に長浜・関ヶ原間の鉄道が、翌17年4月に敦賀・長浜間の鉄道が開通し、また同17年5月には長浜・関ヶ原間が大垣まで延伸されました(明治14年ごろ、敦賀までの起点は米原から長浜に変更)。それを受け、17年5月25日に、長浜・大垣間の仮運転式にあわせて長浜築港式が行われました。本資料は、その様子を報じた新聞記事です。

式では駅に花の門がつくられ、停泊中の各船には色鮮やかな旗が立てられ、夜になると、駅付近には数珠つなぎに無数の灯火がともされました。また、公家出身で明治政府樹立に関わった三条実美(このとき太政大臣)も、大津から太湖汽船の鉄船に乗って訪問しました。彦根など周辺地域からも多くの人が集まり、飲食店や宿屋はにぎわいを見せたようです。

こうして鉄道と港、汽船を備えた長浜は、名実ともに交通の要衝となりました。(『京都滋賀新報』)

④「長浜の衰況」明治22年(1889年)12月8日

しかし、明治20年代に入ると状況は変わりました。長浜の繁栄の一方、湖東地域からは大津・長浜間の鉄道敷設を求める声が上がっており、また政府としても、東京・神戸間の開通が急務でした。そこで、明治21年(1888年)1月に大津・長浜間の敷設が始まりました。当初は長浜を経由して大津と関ヶ原方面を結び、東京・京阪神の幹線とする予定でしたが、急勾配のある長浜経由ルートは避けられ、米原を経由地点とするよう切り替えられました。長浜へは米原から分岐し、敦賀に至る新路線が敷設されることになりました(長浜・関ヶ原間は運転休止に)。

こうして明治22年7月に、東京と京阪神を結ぶ東海道線が全通しました。展示の新聞記事では、その後の長浜の様子が取り上げられています。同線が経由しなくなったことで、駅などは「火の消たる如き有様」で、多くの宿屋や荷受問屋などは米原に移転していったようです。記事には、このように移り変わっていく様子に対する情感が表されています。(『中外電報』)

- 詳細

- 作成者:滋賀県立公文書館

- カテゴリー: 県史編さん

- 参照数: 1770

日本で食用蛙(ウシガエル)が広がる始まりは、大正7年(1918年)にアメリカから輸入されたことでした。その輸入された食用蛙が産卵に成功すると、農商務省を通じて滋賀・茨城両県の水産試験場に分譲され、試験飼育が委託されます。つまり滋賀県は、日本における食用蛙養殖の先駆けとなった場所の一つだったのです。そして両県への分譲は、将来的に琵琶湖や霞ヶ浦で自然繁殖させることを想定したものであったともいわれています。

その滋賀県では、昭和3年(1928年)に滋賀県養蛙組合が結成され、昭和8年にはアメリカへ輸出するまでになります。また結成直後の組合は、カエルを食用とすることになじみのない人々に向け、食用蛙販路開拓の普及宣伝活動として試食会を開催します。

本展示では、昭和3年に開催された「食用蛙試食デー」について、歴史公文書(『副業』【昭た486】)から見ていきたいと思います。

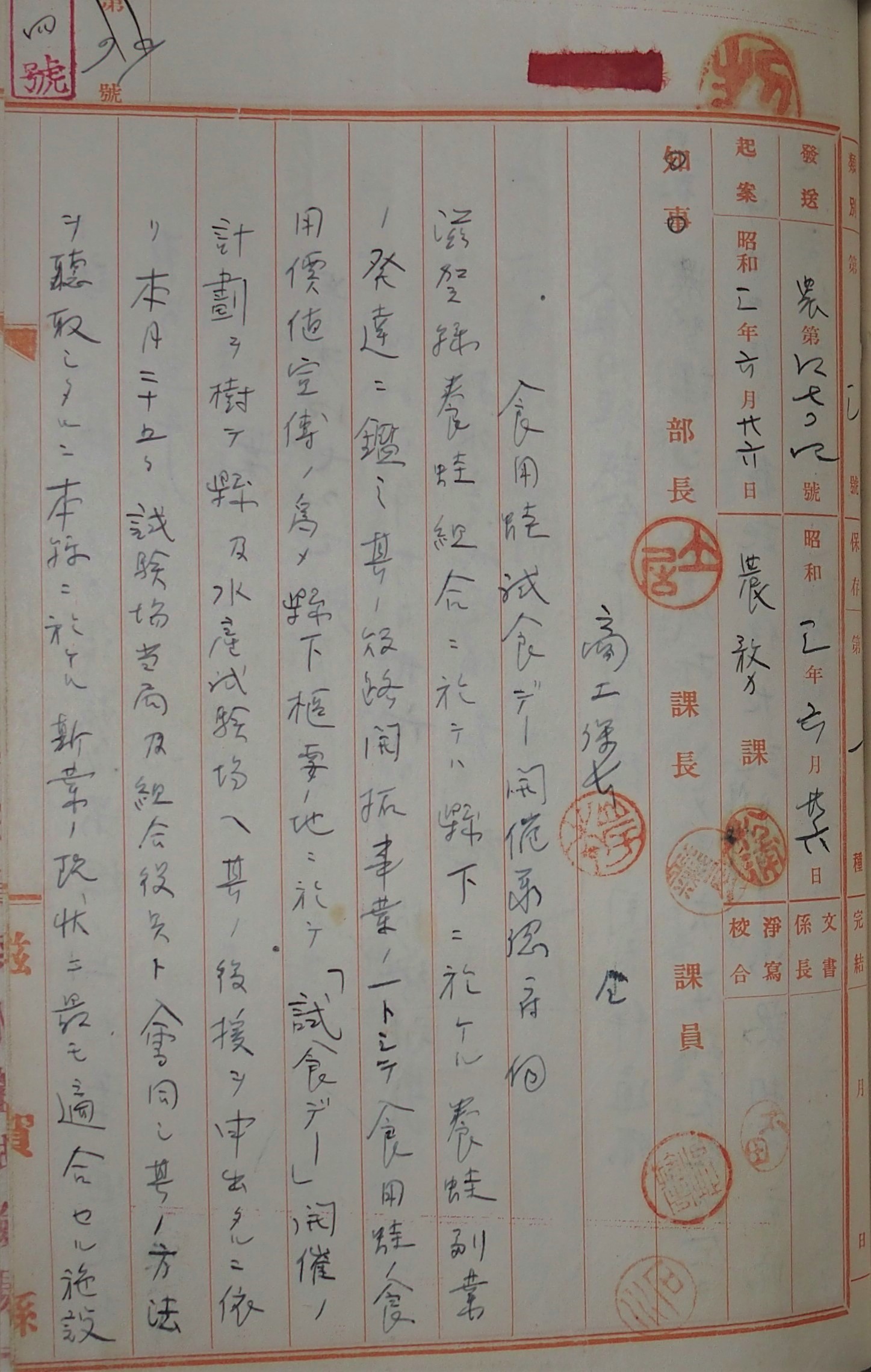

①「食用蛙試食デー開催承認の件、案1・伺」昭和3年(1928年)6月26日

昭和3年3月に滋賀県養蛙組合は結成されます。組合は、食用蛙販路開拓事業として「試食デー」の計画をたて、その後援を県と県水産試験場へ申し出ました。本資料には養蛙業の現状に適合した宣伝事業であるため、これを承認したいとの伺いがなされています。【編次4-1】

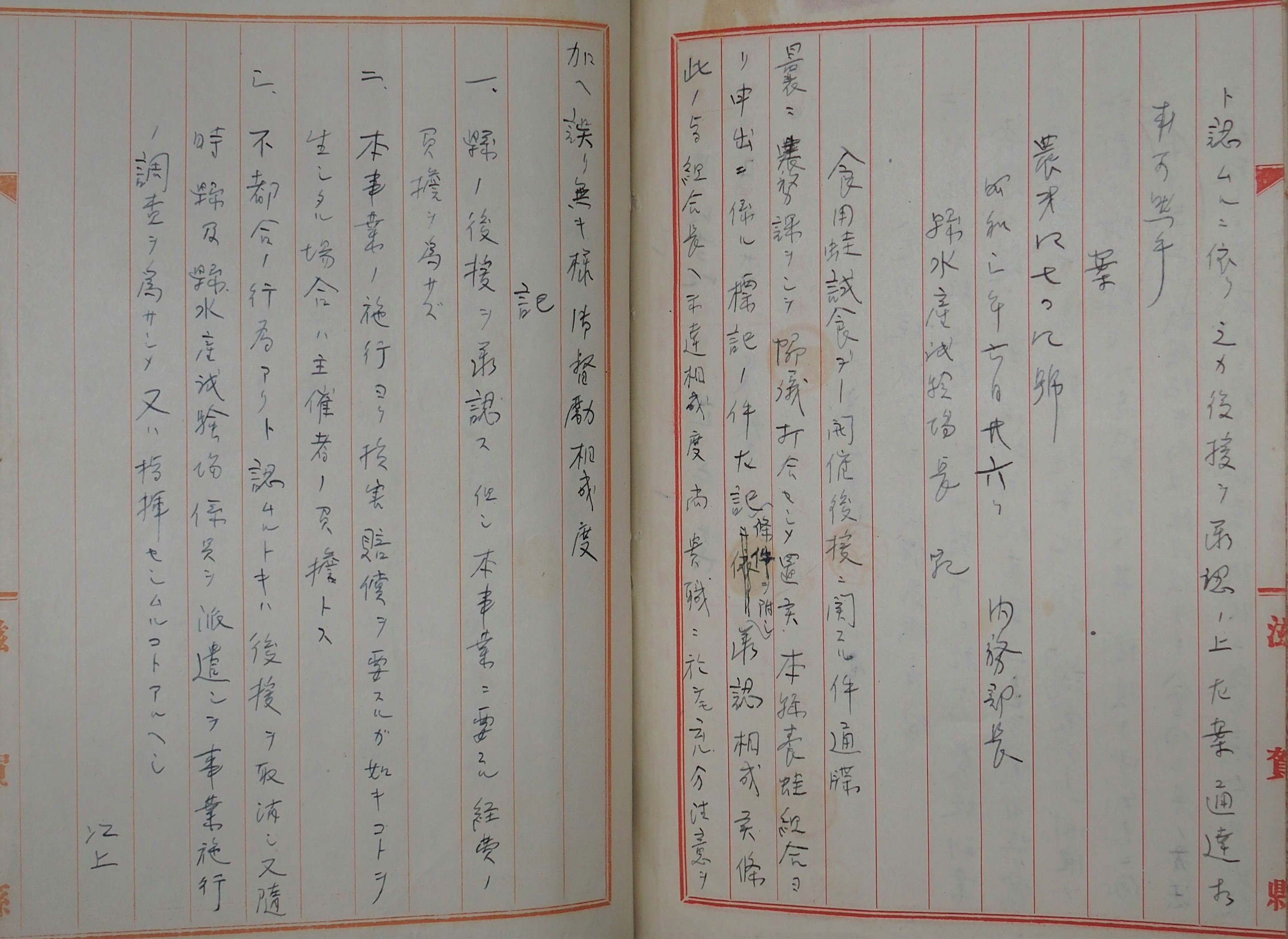

②「食用蛙試食デー開催承認の件、案2・後援に付通牒」昭和3年(1928年)6月26日

本資料は、①の続きにあたり、滋賀県養蛙組合からの申出への対応が記載されています。本資料には(1)この事業は自費で行うこと、(2)損害賠償が必要になった場合は組合で負担すること、(3)問題が生じた場合は後援取消し、また、県や県水産試験場から係員を派遣し、必要に応じて調査・指揮を受けること、などを条件に後援を認めることが書かれています。【編次4-2】

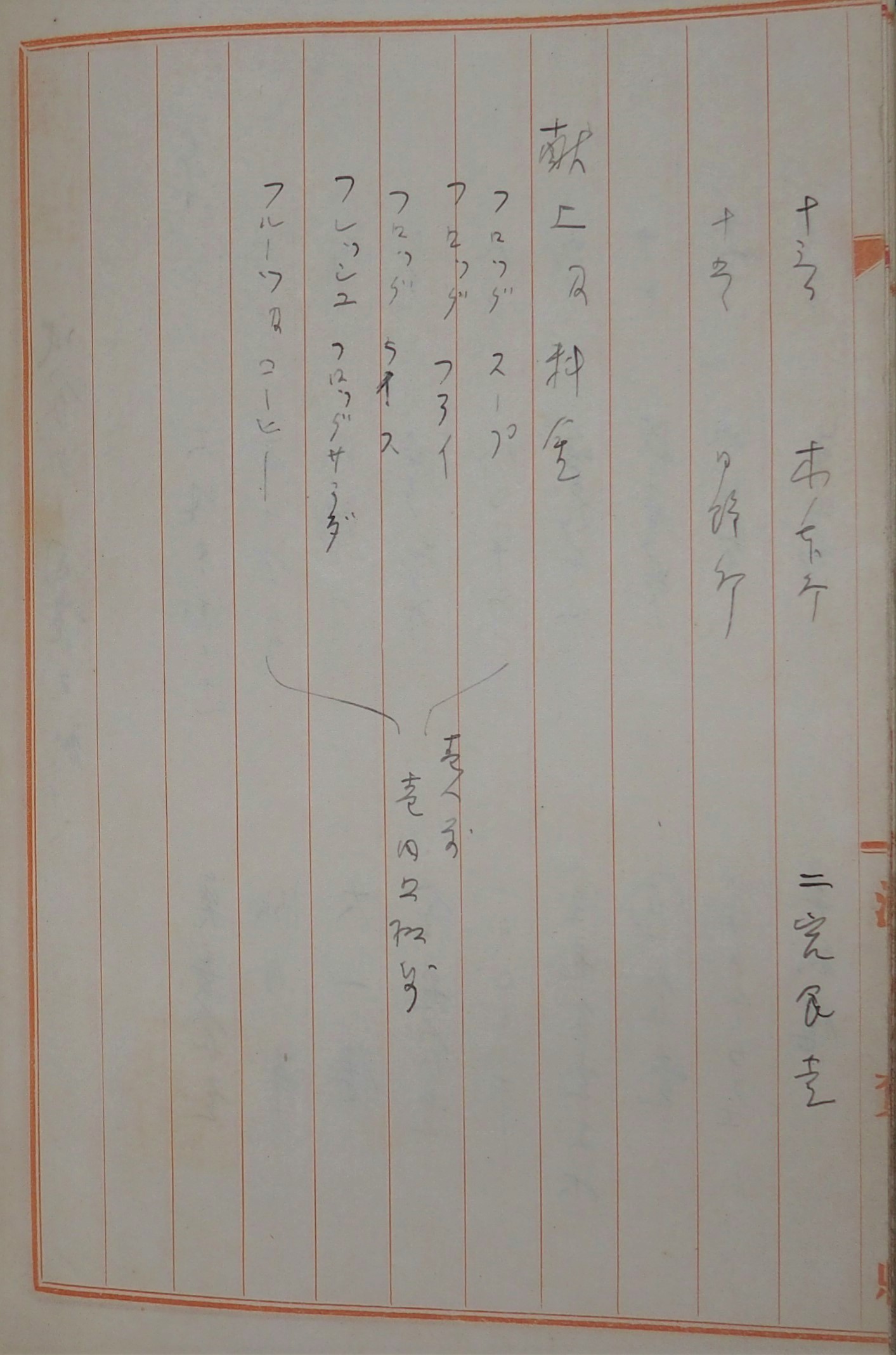

③「献立及料金」昭和3年(1928年)6月26日

本資料には試食デーで提供されるコース料理の内容が記載されています。これによると提供される料理は、フロッグスープとフロッグフライ、フロッグライス、フレッシュフロッグサラダ、そしてフルーツにコーヒーでした。また一人前の値段は1円50銭とあり、企業物価指数を基に現在の価値に換算すると、およそ1200円程度になります。【編次4-2】

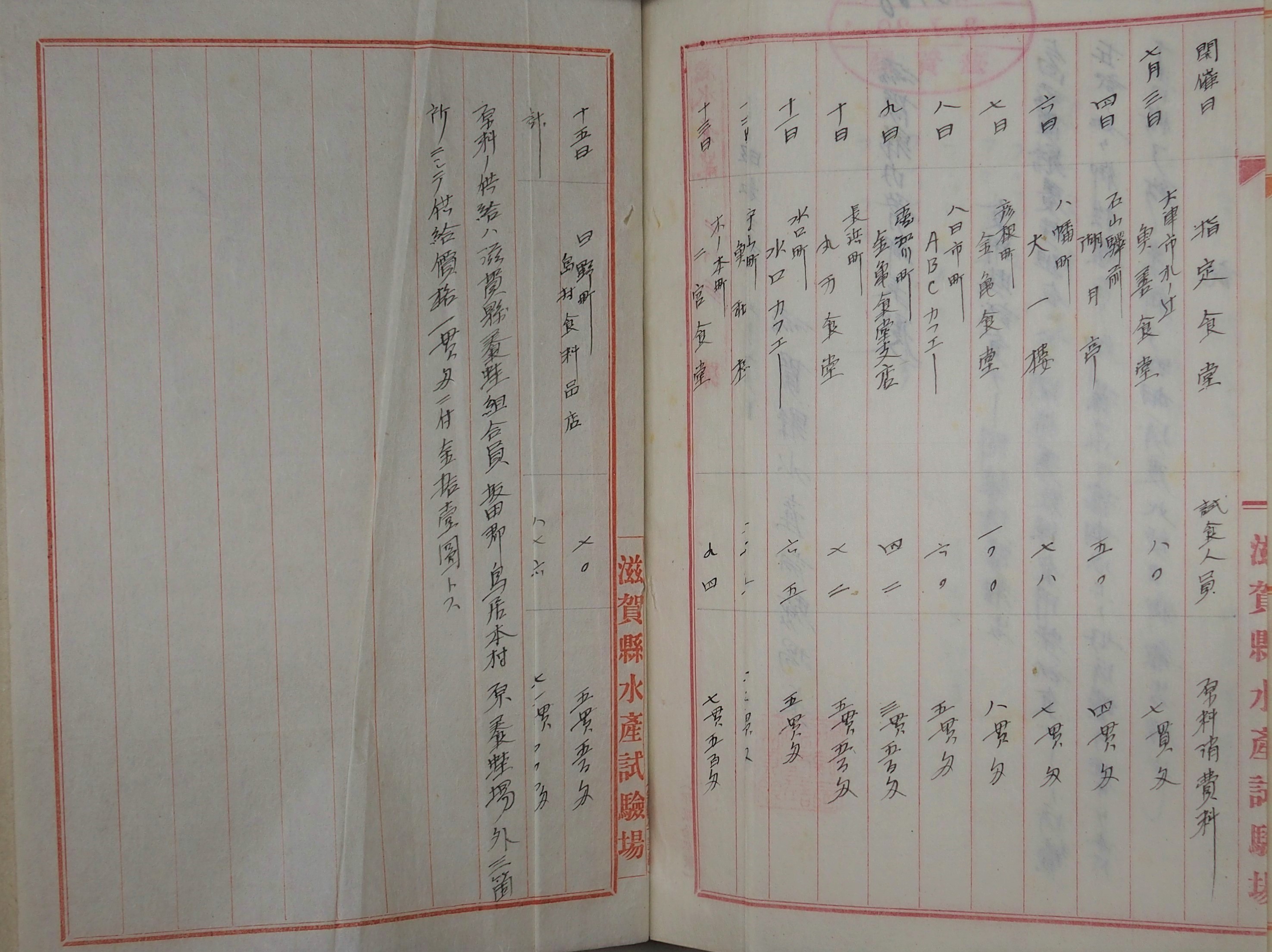

④「食用蛙試食デー開催成績報告」昭和3年(1928年)7月18日

本資料は昭和3年7月3日から15日の期間に滋賀県下で実施された試食会の結果報告です。この資料によると「試食デー」は全日程で876名の参加を得て、266キログラム(71貫匁、1貫匁=3.75キログラム)のウシガエルを使用し、「予期以上の好成績を挙げ」たとあります。【編次4-3】

- 詳細

- 作成者:滋賀県立公文書館

- カテゴリー: 県史編さん

- 参照数: 1826