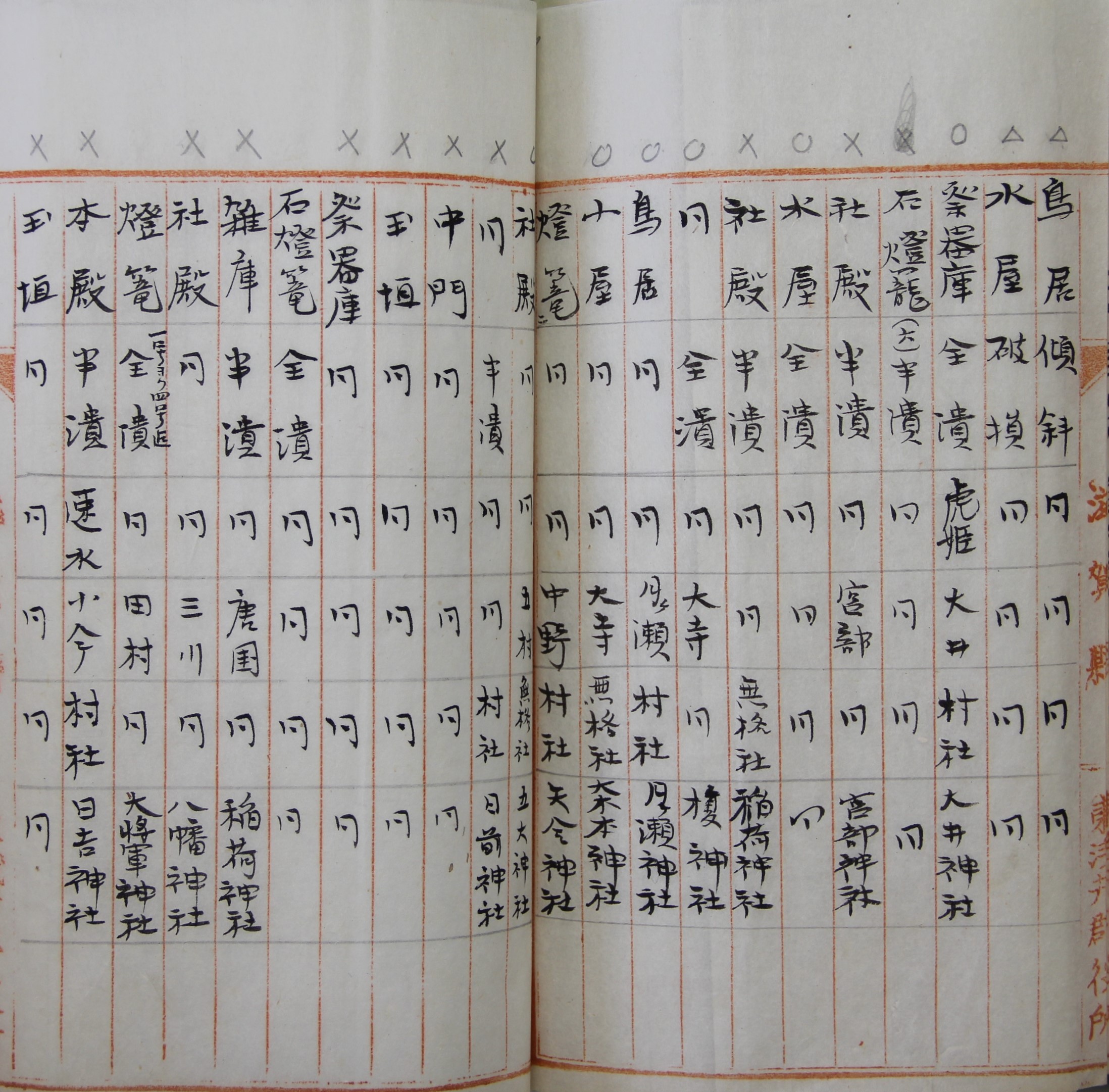

4-1「神社所有建物に係る被害調」 明治42年(1909年)9月

明治42年(1909年)8月14日、滋賀県北東部の姉川を震源とする大地震が発生します。被害状況は死者35名、重軽傷者643名、全壊した民家は972棟におよびました。古社寺保存法において、建造物の修復は地方長官(知事)が指揮、監督するものと定められていたため、県は各郡に神社や寺院の被害状況を調査させました。このうち東浅井郡役所は神社や寺院の被害状況を調査し、報告しています。被害程度を「傾斜」「全壊」「大破」「小破」などに分け、寺院に関しては仏堂とその他の建造物で分けて記載しています。 【明し85(122〈-3〉)】

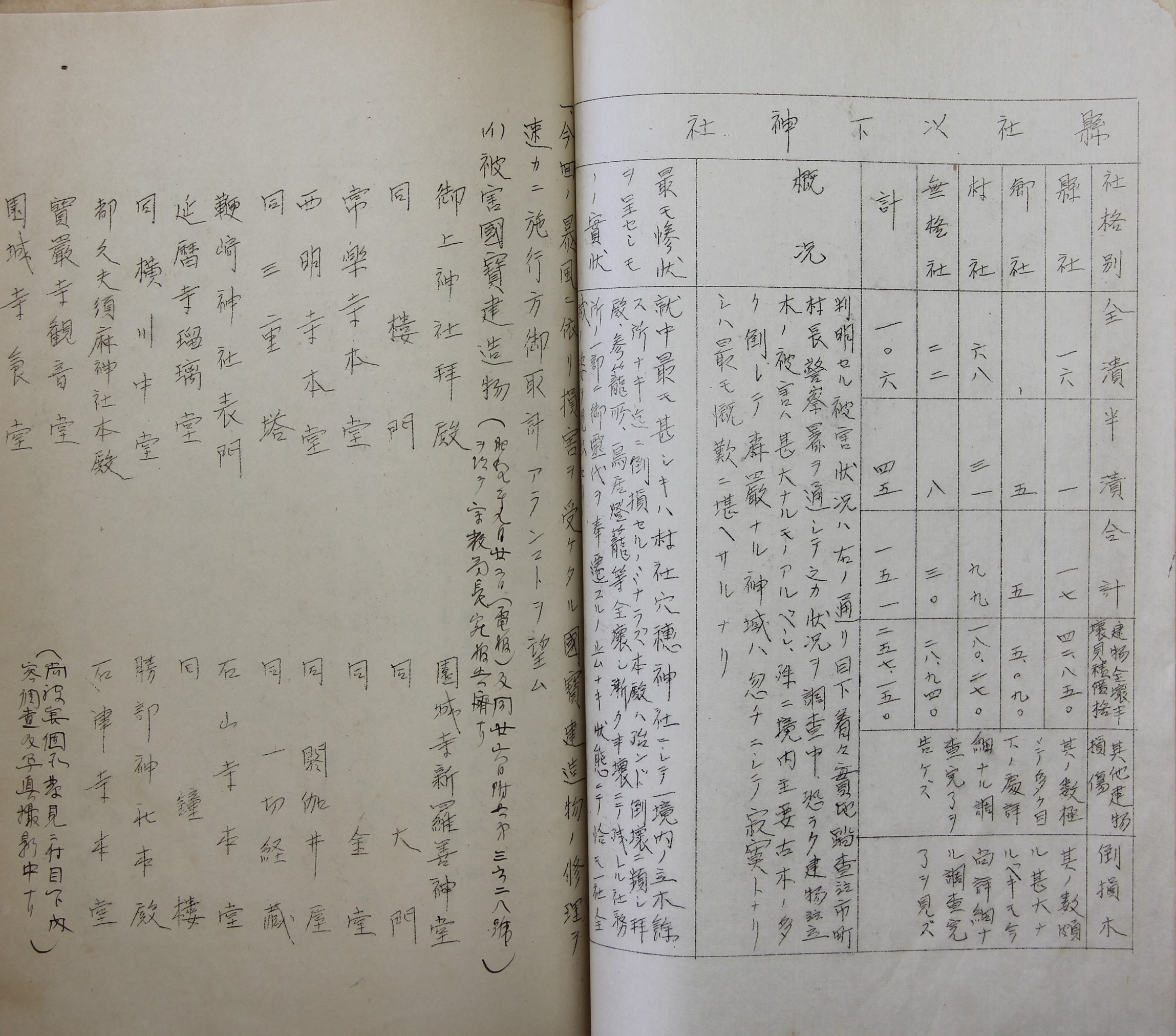

4-2「社寺被害、官幣社以下神社被害状況、国宝・史跡・名勝寺院等被害状況調査書」 昭和9年(1934年)

第一室戸台風は昭和9年(1934年)9月21日に関西地方を直撃し、大きな被害をもたらしました。昭和4年(1929年)施行の国宝保存法では滅失または毀損のとき届出をすると定められており、県は被害調査を行います。特に野洲市の御上神社では拝殿の屋根が剥落、約500本の木が倒壊するといった甚大な被害がまとめられています。他にも国宝の都久夫須麻神社本殿や西明寺本堂、延暦寺瑠璃堂は速やかに修理を要するという結論を出しています。 【昭は4(9)】

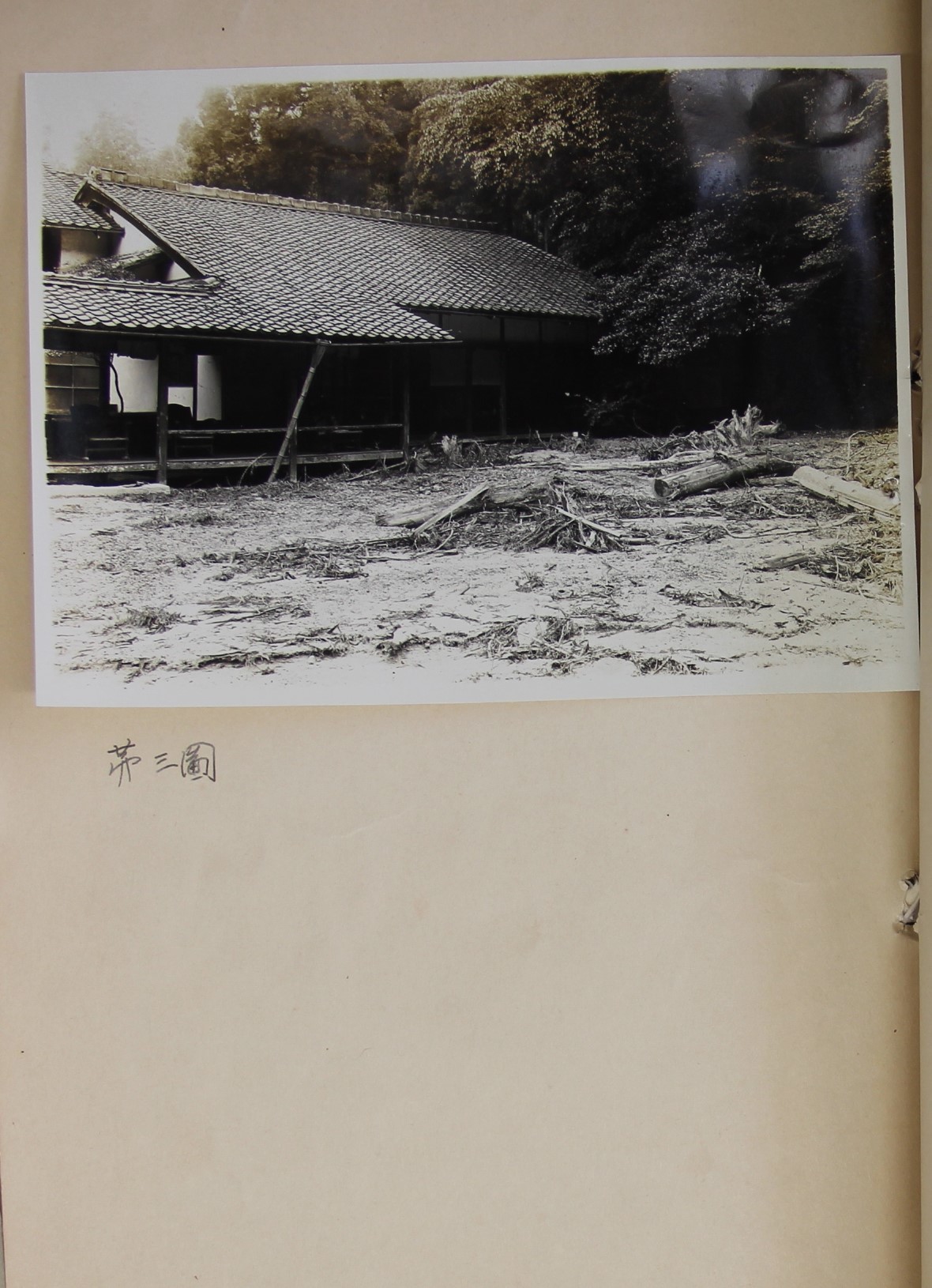

4-3「名勝及史跡善法院庭園水害報告・電文案」 昭和16年(1941年)6月

昭和16年(1941年)6月28日の豪雨のため、園城寺(三井寺)の僧房である善法院の庭園が土砂や流木で埋没しました。県は史跡名勝天然紀念物保存法に基づき、7月に文部省に被害状況を報告しています。掲載されている史料の写真からは、庭園の樹木が散乱し、枯死した植物があったことが分かります。文部省の職員が派遣され、県の技師とともに8月に現地調査を行うこととなりました。【昭せ56-1(4-7)】