3-1「史蹟名勝天然紀念物調査保存に関する件照会・回報」 大正8年(1919年)8月23日

古社寺保存法が適用されたのは社寺の建造物や美術品が中心で、それ以外の史跡・名勝の保存や整備はほとんど行われませんでした。しかし、国土開発により貴重な史跡・名勝の破壊が進むなかで、国が調査を行ったり民間で保存の途を講じたりする動きが登場します。また、植物学者・三好学は、当時の欧米で起こっていた、失われつつある自然や伝統などを保存するという運動に影響を受け、自然保護を目的とした天然紀念物という概念を日本に紹介します。このような国の動きと学者等の運動があわさり、大正8年(1919年)に史跡名勝天然紀念物保存法が成立しました。本資料はこの法律に対応して行われた調査で、滋賀県内の各地で既に組織されていた保存団体について報告しており、法制度化される前の史跡・名勝に対する地域の状況がわかります。【大せ34(2-1)】

3-2「滋賀県保勝会設立につき史跡調査員嘱託の件」 大正9(1920年)6月25日

史跡名勝天然紀念物保存法が施行されると、滋賀県はその翌年に滋賀県保勝会を発足させ、保存に関する調査に当たらせました。本資料からは、保勝会の調査員として県内の中学校教諭や県の技師が嘱託されていたことがわかります。大正期の滋賀県では公共事業を拡大しており、観光の観点から近江八景をはじめとする景勝地も開発の対象となって道路の建設などが進んでいました。一方で、保勝会の調査を通して近江八景の名所を湖南勝区として認定し、工場新設などを規制します。その後、湖南勝区の規制は徐々に緩和されることになりますが、滋賀県において開発の進展と同時に保勝会を中心にして保存の模索が行われていたといえます。【大せ35(1)】

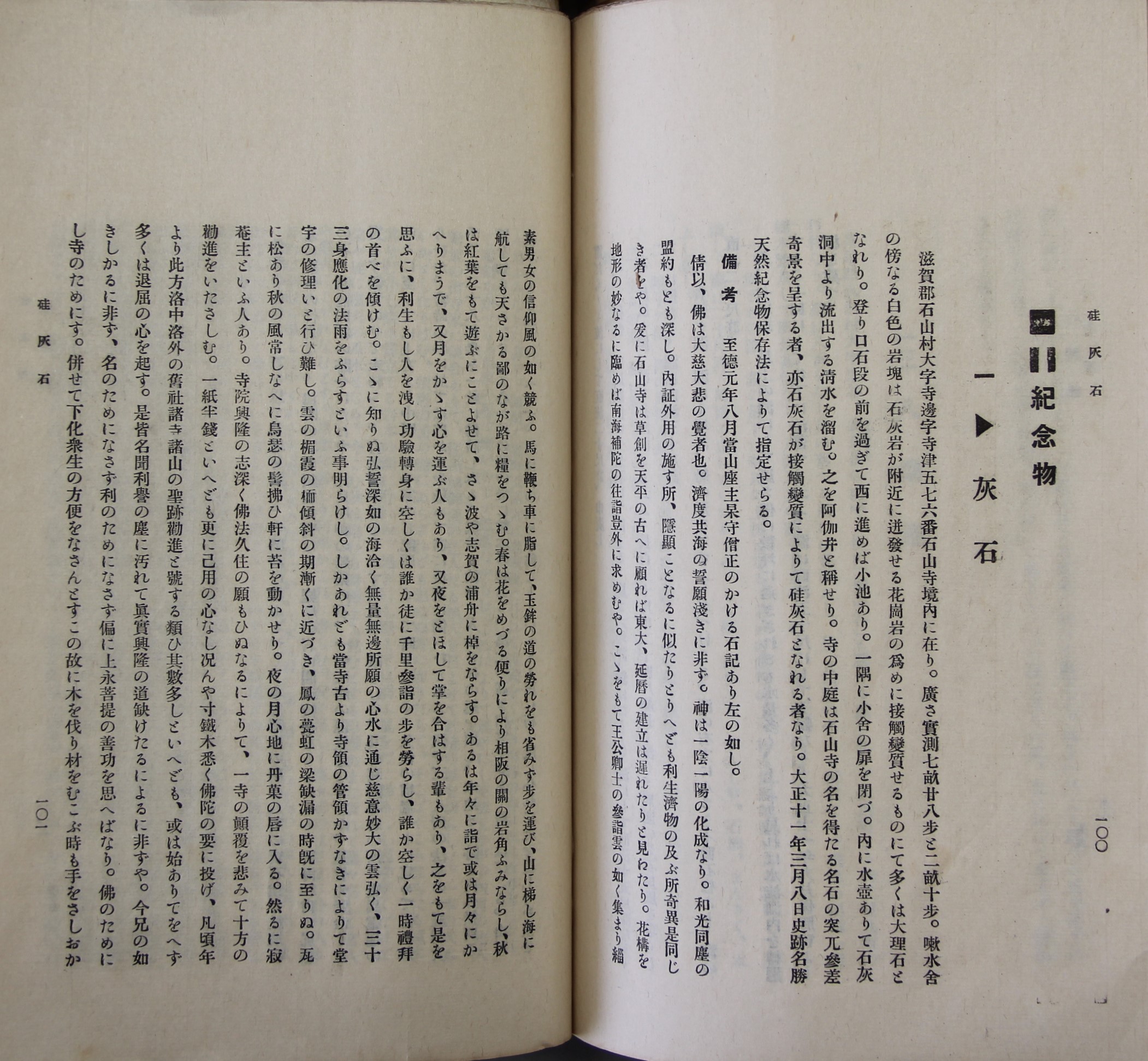

3-3「滋賀県史跡名勝天然紀念物調査報告概要」大正11年(1922年)10月

滋賀県保勝会は、大正9年(1920年)から大正11年(1922年)9月まで調査を行い、調査報告概要をまとめました。この調査には、史跡名勝天然紀念物保存法の成立に尽力した植物学者・三好学なども協力しています。報告概要では史跡135件、名勝13件、天然紀念物35件がまとめられており、このなかには当時すでに史跡名勝天然紀念物に指定されていた茶臼山古墳や石山寺の硅灰石をはじめとして、後年に指定を受ける紫香楽宮跡や竹生島なども紹介されています。また、保勝会では報告概要に記載した一部の史跡・名勝・天然紀念物に標石を建て、その保存に努めました。【大せ35(66-1)】