2-1「社寺宝物美術品古建築等取調のため調査員差向」明治21年(1888年)10月26日

明治21年(1888年)、宮内省図書頭であった九鬼隆一により、臨時全国宝物取調局が設置され、文化財の調査が行われることとなりました。この調査は明治30年(1897年)の古社寺保存法制定まで全国各地で行われ、滋賀県にも九鬼隆一自ら来県し、調査を行いました。滋賀県から各郡役所へ調査依頼が出され、収集する文化財や九鬼隆一に供覧するための場所についての調整もしていたようです。その後、明治22年に帝国博物館が設置されると、この調査の中心は臨時宝物取調局から同館へと引き継がれます。 【明せ11(2)】

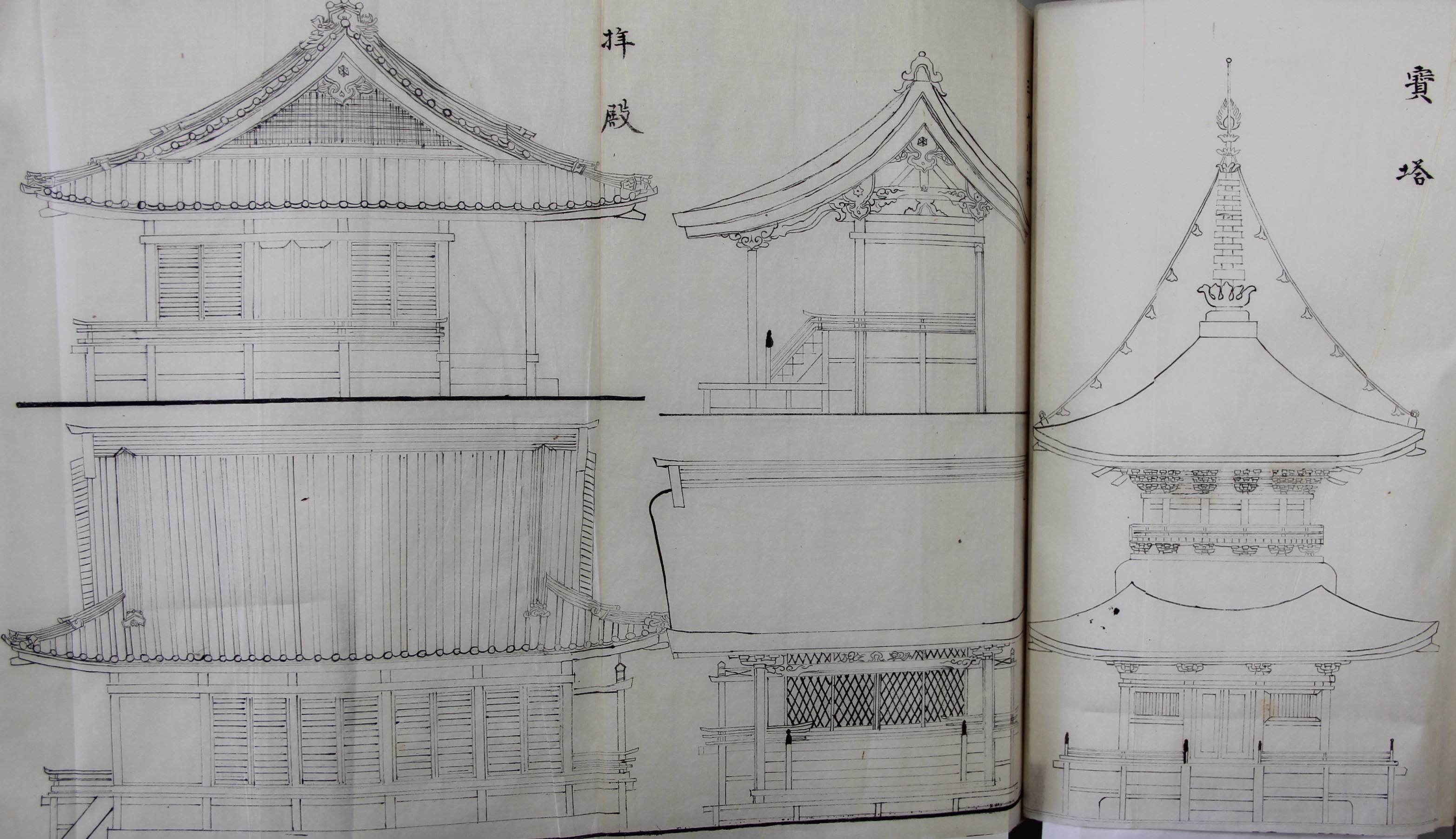

2-2「寺院建造物調書編冊」 明治28年(1895年)7月1日

明治28年(1895年)2月、衆議院に古社寺保存に関する建議案が提出、可決されました。その後同年4月の内務省の訓令に基づき全国で調査が行われ、取りまとめたものを政府へ提出しました。この調査により古社寺の実態が明らかになりました。この簿冊は滋賀郡の調査結果がまとめられ、由緒、文化財の寸法などに加えて建造物絵図が掲載されています。【明す658(15)】

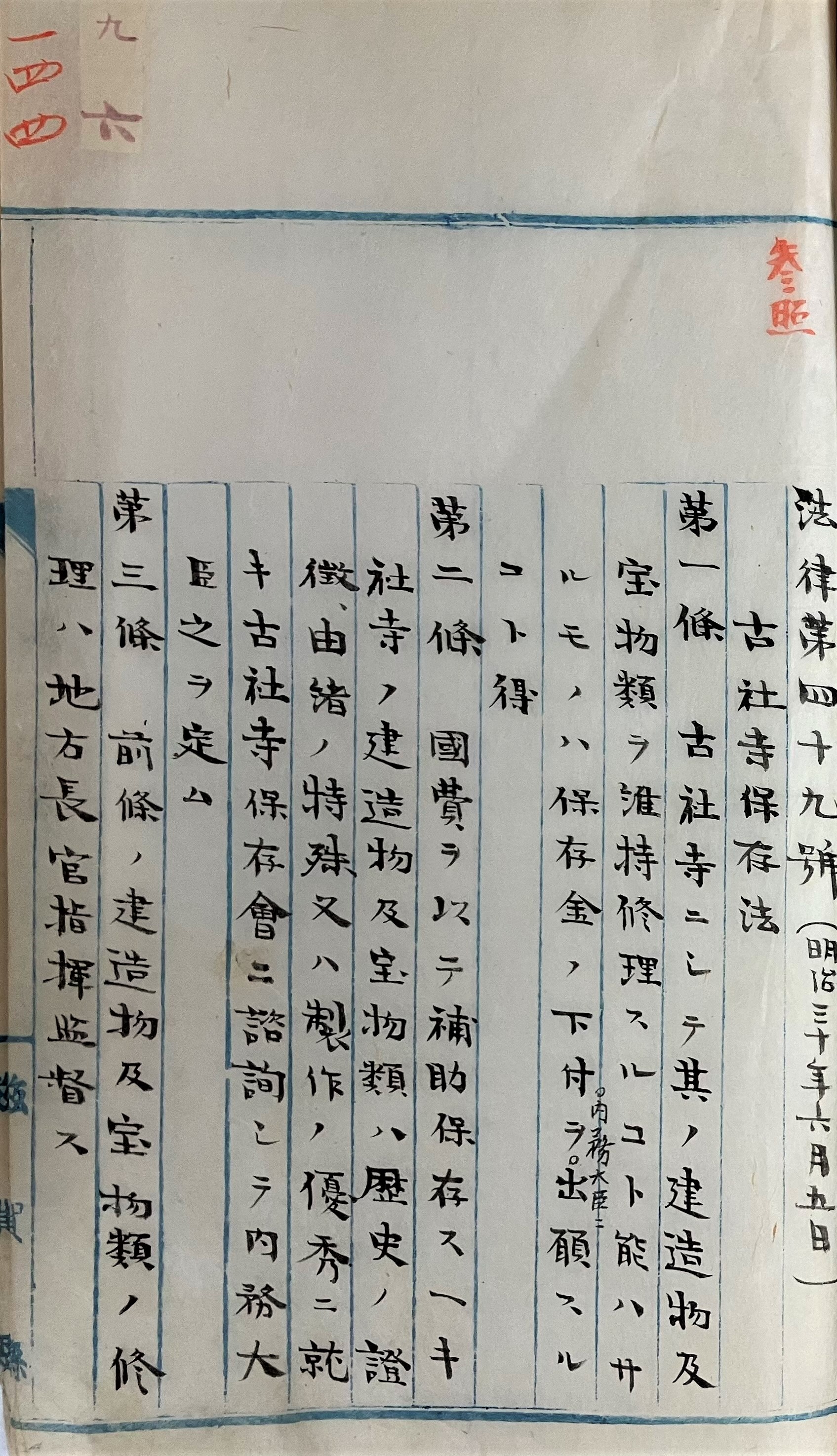

2-3「古社寺保存法」 明治30年(1897年)6月5日

明治30年(1897年)6月に古社寺保存法が公布されました。この法律の制定により、指定された文化財の保存・修復に対して、国から財政的な支援がなされるようになりました。同法では、内務大臣が古社寺保存会に意見を求めた上で、仏像等の宝物を国宝、建造物を特別保護建造物に指定することができるとされました。このとき滋賀県では延暦寺や石山寺などの計15件が指定を受けています。このような指定した文化財を保存・修復する仕組みは、昭和4年(1929年)の国宝保存法に引き継がれます。 【明す615-3(144)】

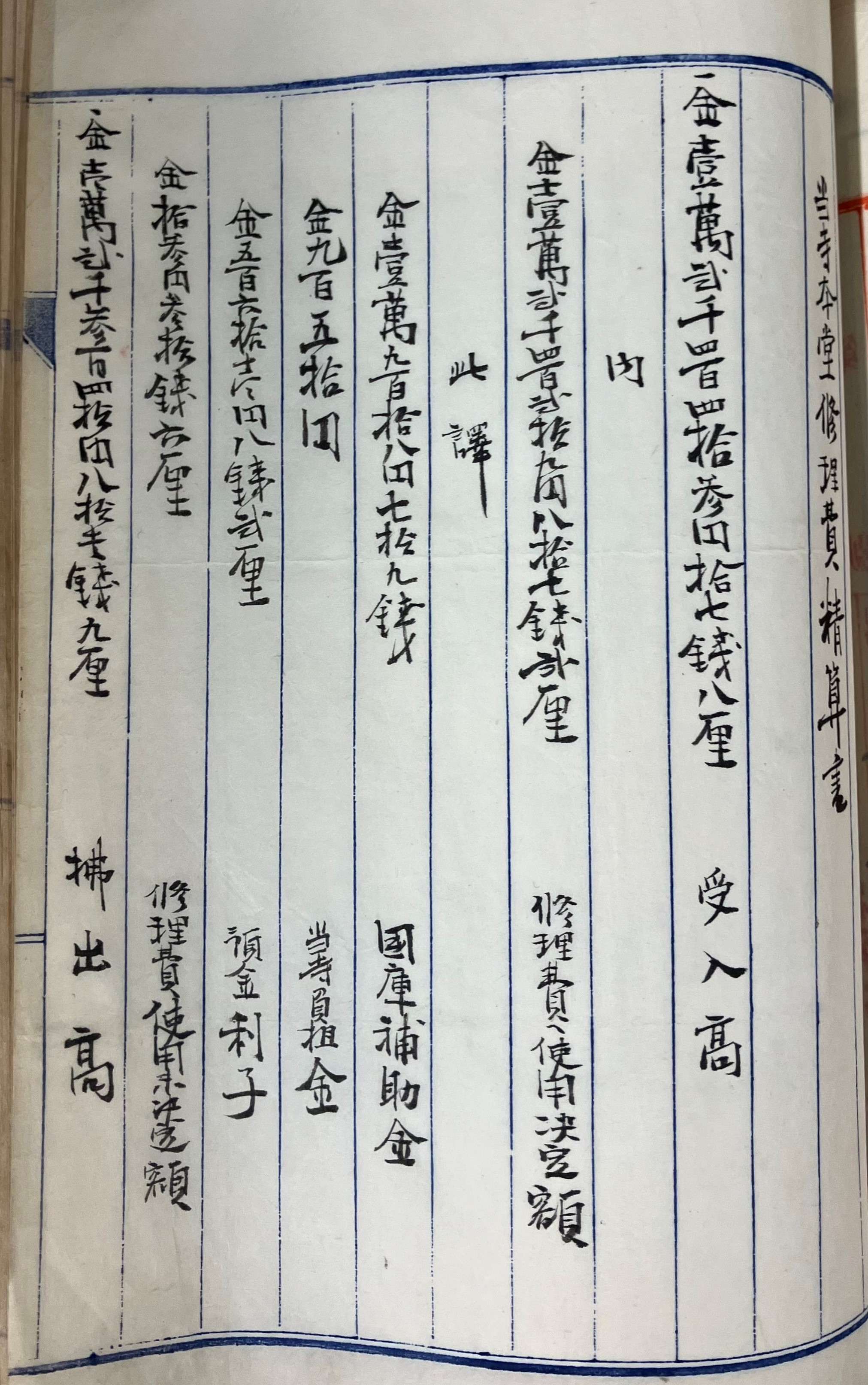

2-4「犬上郡東甲良村、西明寺、修理費精算の件」 明治36年(1903年)

古社寺保存法では、保存経費について国が年15万円以上20万円以内の金額を補助することされました。宝物類の売却や海外流出が禁止され、古い建築物や仏像等の修理や修復が始まりました。当時、明治初年に所領が官有化されて経済基盤を失った社寺や、廃仏毀釈により建造物や宝物が破損した寺院も多かったため、各所から補助の出願がありました。現・甲良町の西明寺もその一つです。【明せ74-2(22)】