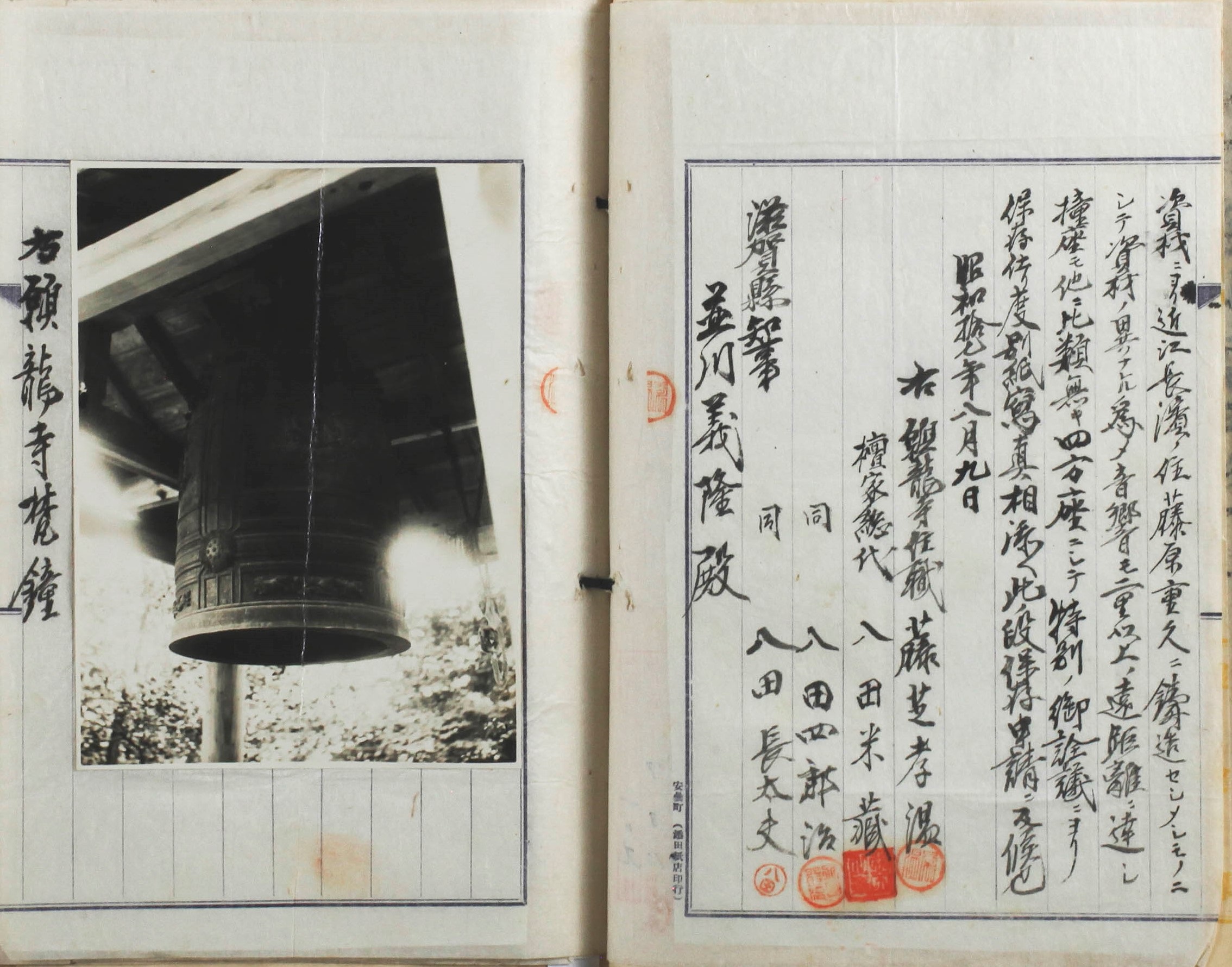

5-1「金属回収除外申請」 昭和17年(1942年)8月9日

昭和16年(1941年)9月1日、金属回収令が施行され、鍋などの日用品だけでなく、銅像や梵鐘といった現在の文化財に相当するものも回収されました。これに対して、県は除外物件の要件を定め、地域の人々はこの規定を根拠として除外申請を提出しました。ある寺院の住職と檀家総代3名は、寺にゆかりのある女性が伏見宮邦家などの宮家に仕えたためその縁で梵鐘を鋳造できたという由緒を説き、金属回収の対象から除外されました。戦時中の文化財の危機に対し、人々が文化財を守るためにいかに努力したのかがうかがえます。【昭せ81(11)】

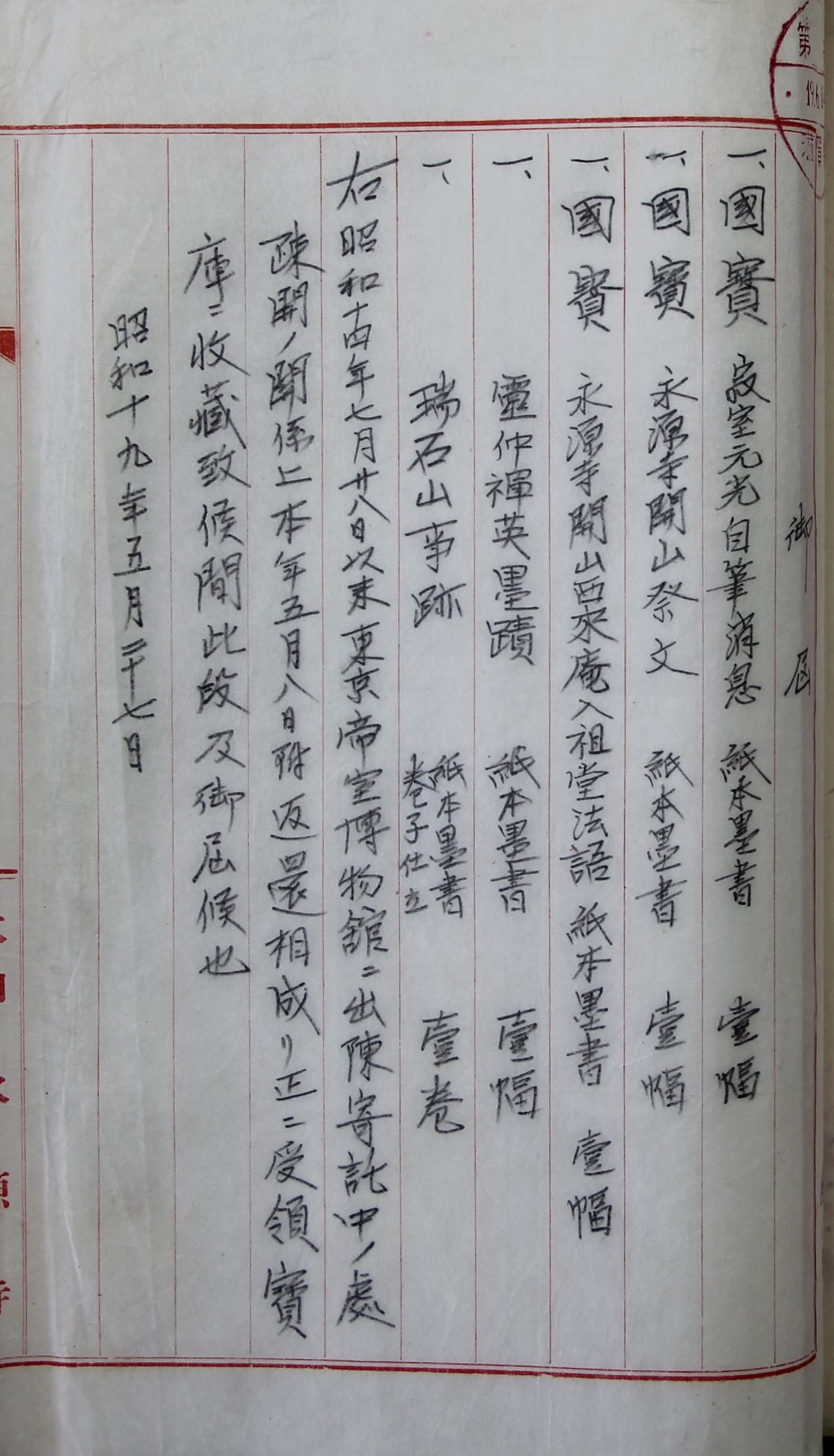

5-2「神崎郡永源寺村永源寺国宝寄託出陳中返還届」 昭和19年(1944年)5月

昭和18年(1943年)12月14日、空襲による大都市等の文化財への被害を最小限にするため「国宝、重要美術品ノ防空施設整備要綱」が閣議決定されました。この要綱により、宝物は安全な場所に分散して疎開することが定められます。県内の寺社では文化財の一部を東京帝室博物館(現・東京国立博物館)や大阪市立美術館へ寄託していましたが、これらの返還が行われました。この資料では東近江市の永源寺を開山した鎌倉~南北朝時代の僧侶、寂室元光(じゃくしつげんこう)の直筆文書などの紙資料が、東京帝室博物館から永源寺に返還されていたことがわかります。【昭せ58(33-3)】

5-3「掠奪物件調査 掠奪品申告書綴」 昭和21年(1946年)5月24日

終戦後、内務省の依頼により、戦時中に日本軍が交戦等をした場所での略奪物について調査したときの資料です。現地の刀や仏像などの美術品が主に略奪物として挙げられています。略奪物か否かを判定し、略奪と認定した場合は没収しました。場所は主にアジアが中心であり、中華民国(現・中華人民共和国)、台湾、朝鮮半島、フィリピン、ビルマ(ミャンマー)、マレイ(マレーシア)、仏印(現在のベトナム・ラオス・カンボジア)、蘭印(現在のインドネシアの大部分)などです。 【令2-1399 (1)】

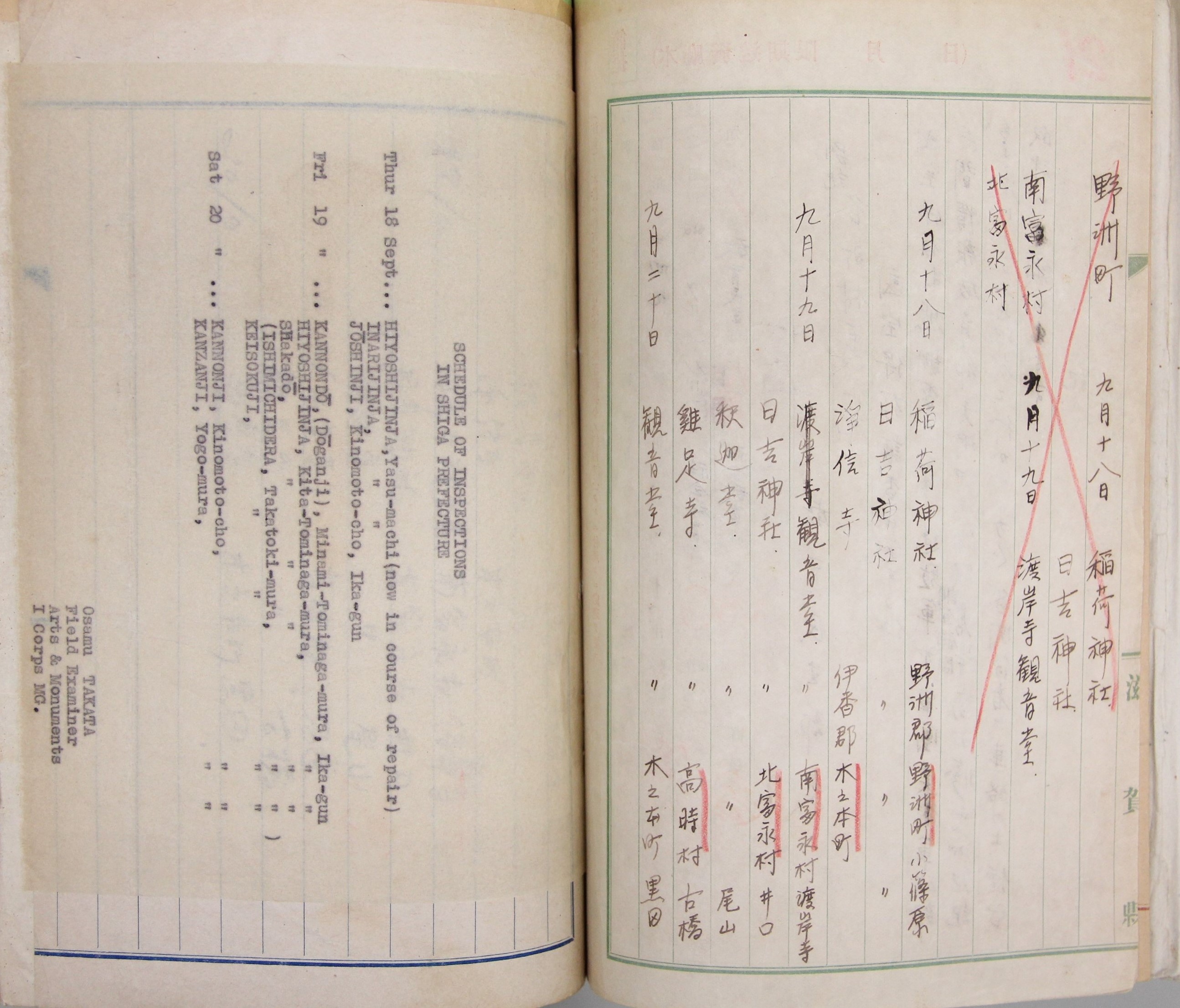

5-4「「国宝保存状態調査のため進駐軍第1軍団軍政部による調査に関する件」昭和22年(1947年)9月

GHQの民間情報教育局、高田修(たかたおさむ)による県内の文化財視察のために出された史料です。GHQは戦前の文化財が皇室中心の基準で評価されていると考え、国民が中心となって公開・管理する方針へと転換を図ります。高田は三重県出身で、東京帝国大学の印度哲学科を卒業後、陸軍軍政官としてジャワ島に赴任し、戦後はGHQの美術記念物部調査顧問となりました。不定期に3日間ほどかけて県内での視察を行ったようです。このときは長浜市の渡岸寺(向源寺)、鶏足寺などの十一面観音像で知られる地域が対象となりました。【昭せ74(21)】